甲斐承太郎

甲斐承太郎とりあえず、やってみたい業態は決まったけど…カフェとか、立ち飲みとかさ。

でも、まず最初に何をすればいいの?

物件探し?メニュー開発?それとも資金計画?

“やりたい業態はあるけど、次に何から手をつければいいか分からない”――

これは開業を目指す人みんなが通る“最初の壁”です。

でもね、ここで大事なのは、“どんな価値を提供するお店にしたいか”をまず決めることなんです。

- 「コンセプトって何?」がスッキリわかる!

- 失敗しないための“設計の順番”がわかる!

- そのまま使えるコンセプトシートで、すぐ行動できる!

つまり、コンセプトです。

物件も、メニューも、接客も、

全部この“コンセプト”を軸に決めていくことでブレないお店が作れます。

1章|そもそも“コンセプト”ってなに?

“コンセプトが大事”ってよく聞くけど…そもそもコンセプトってなんなの?

おしゃれなテーマとか、キャッチコピーのこと?

その疑問もまさに“あるある”ですね。

コンセプトって、よく“雰囲気”とか“イメージ”と混同されるんですけど、

実はもっと“戦略的なモノ”なんですよ。

コンセプトとは、あなたのお店が提供する“価値”をひと言で表したもの。

つまり、“このお店って、結局どんな意味があるの?”を明確にする“軸”なんです。

たとえばこんな違い

| 用語 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| コンセプト | お店が提供する体験価値・世界観の軸 | 「猫と過ごせる癒やし空間」 |

| テーマ | 雰囲気やジャンル | 「昭和レトロ」/「アジアンテイスト」 |

| キャッチコピー | それを伝える短いフレーズ | 「翼をさずける」(レッドブル) |

2章|なぜコンセプトが必要なのか?

でもさ、料理が美味しければ、お客さんって来てくれるんじゃないの?

わざわざ“コンセプト”なんて考えなくても…

それ、実は多くの人が思いがちな“落とし穴”なんですよ。

もちろん料理の味は大切です。

だけど、それだけじゃ埋もれちゃうんです。

なぜなら、今の時代――

“同じようなお店”がいくらでもあるからです。

だからこそ、“あなたのお店だけの意味”をはっきり伝える必要がある。

それがコンセプトの力なんです。

コンセプトが無いと起きる3つのこと

| リスク | 状況 | 結果 |

|---|---|---|

| 店の印象がぼやける | 何の店かパッとわからない | 一度来ても思い出されない |

| SNSや広告がバラバラ | 世界観に統一感がない | 認知されづらい |

| ブーム終了とともに消える | 流行に乗っただけの店 | 再来店につながらない |

コンセプトは集客とリピートを生み出す“基準軸”です。

メニュー・接客・内装・広告戦略を“一本の線”で貫くために必須となります。

コンセプトが決まると、他の計画も連鎖的に決まる!

でもコンセプトって今考えないとだめなの?

メニューとか内装とか決めた後でもいいじゃん。

抽象的でよくわからないし。

うーん、それがですね。

“あとから”決めると、全部がちぐはぐになってしまうんですよ。

実は、コンセプトは飲食店における“すべての計画の出発点”なんです。

ここが決まっていないと、何をどう決めても“なんとなく”で終わってしまうんです。

コンセプトが決まると…

| コンセプト → 決まること | 具体例 |

|---|---|

| メニューコンセプト | ヘルシー志向?ガッツリ系? |

| ターゲットコンセプト | 20代女性?ビジネスマン?観光客? |

| 立地条件 | 駅前が合う?住宅街が合う? |

| 価格コンセプト | 高単価 or 安くて回転? |

| 店舗コンセプト | 内装・レイアウト・導線設計 |

| 時間コンセプト | 朝型?夜型?テイクアウト特化? |

| 接客コンセプト | 落ち着いた接客?元気なコミュニケーション? |

なるほど…!

コンセプトを決めたら、“どこに出すか”とか“いくらにするか”までブレずに決められるってわけだ!

コンセプトは“経営判断の軸”であり、“事業計画の起点”です。

決まっていない状態では、計画が曖昧になり、数字も行動も定まりません。

3章|どう作る?コンセプト設計の3STEP

よし、コンセプトの大切さはわかった!

でも…実際どうやって考えればいいの?

いきなり“価値を言葉にしろ”って言われても…ムズいよ〜

まずは「コアコンセプト」を考えるところから始めましょう。

コアコンセプトとは、お店の価値や特徴を短く・シンプルに・イメージしやすい言葉で表したものです。

これがブレない軸になり、メニューや内装、販促まで一貫した方向性を持たせられます。

短いフレーズで想像できる形にするのが重要です。

たとえば「がっつり大盛り、満足行くまで」というだけで、メニューも雰囲気も想像できます。

コアコンセプト事例集

| 店舗業態 | コアコンセプト | 解説 |

|---|---|---|

| カフェ | 自家焙煎と旬スイーツのくつろぎカフェ | 焙煎から提供まで自店で完結。季節ごとのフルーツスイーツを添え、日常の中で贅沢なひとときを提供。 |

| 居酒屋 | 炭火で焼く旬魚と地酒の店 | 漁港直送の魚介を炭火焼きで提供。日本酒とのペアリングで季節を感じさせる。 |

| スイーツ専門店 | 北海道バターの香る手作りフィナンシェ専門店 | 発酵バターをたっぷり使用。焼き立ての香りを楽しめる小規模工房スタイル。 |

| ラーメン店 | 地元野菜で仕込む無化調スープのラーメン | 化学調味料を使わず、地元農家の野菜と天然素材で旨味を引き出す。 |

| バー | 世界のクラフトジンと創作カクテルの隠れ家 | 世界中から集めたクラフトジンを使い、オリジナルカクテルで非日常感を演出。 |

| ベーカリー | 天然酵母と薪窯で焼く田舎パン工房 | 薪の香りと天然酵母の風味を大切にした素朴なパンを販売。 |

なるほど!短いけどお店の雰囲気まで浮かぶね。

じゃあ、このコアコンセプトをどうやって形にしていくの?

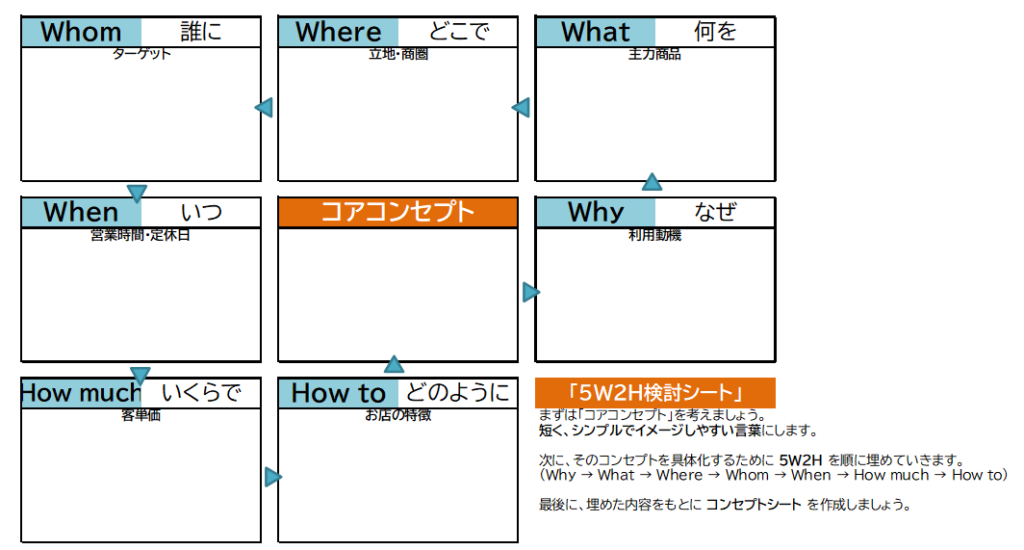

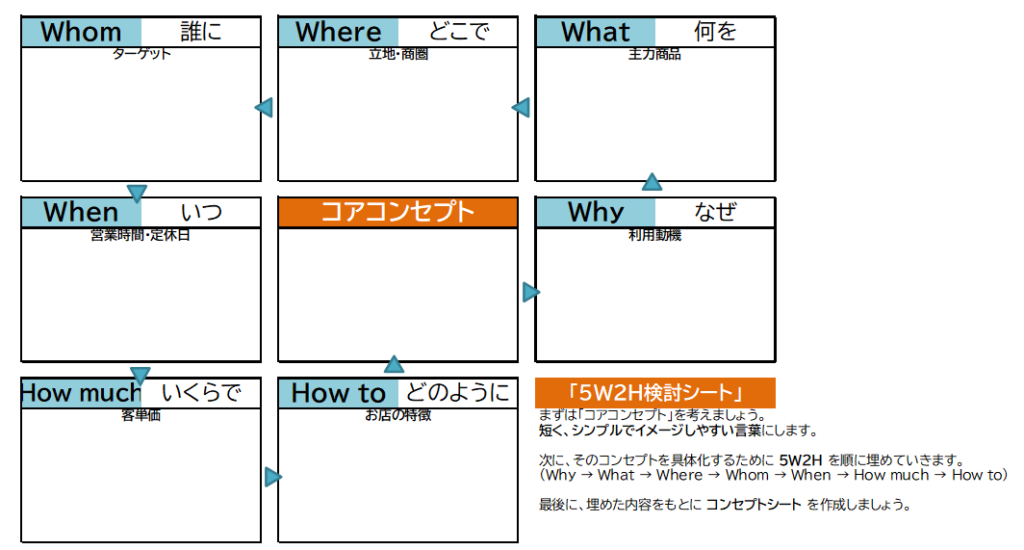

そこで使うのが5W2H検討シートです。

「Why(なぜ)→ What(何を)→ Where(どこで)→ Whom(誰に)→ When(いつ)→ How much(いくらで)→ How to(どのように)」の順に埋めていきます。

これでコンセプトがブレない骨組みを作れます。

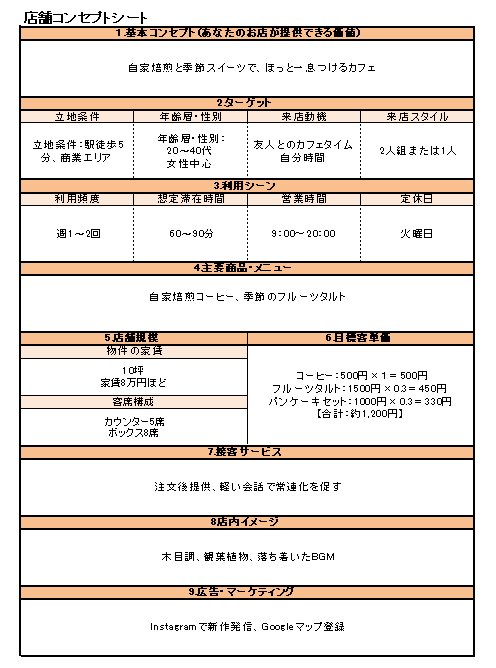

例えばカフェを開業すると仮定してコアコンセプトを

「自家焙煎コーヒーと季節のスイーツで、日常にくつろぎを」

としてた場合で展開してみましょう。

カフェ業態|5W2Hコンセプト展開サンプル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Why(なぜ) | 日常でほっと一息つける空間がほしい |

| What(何を) | 自家焙煎コーヒーと地元産の旬のフルーツスイーツ |

| Where(どこで) | 駅徒歩5分の商店街沿い、平日も人通りがある立地 |

| Whom(誰に) | 20〜40代の働く女性や地元住民、カフェ好きの観光客 |

| When(いつ) | 平日:7時〜20時、土日祝:9時〜21時、定休日:火曜 |

| How much(いくらで) | 客単価 800〜1,200円(ドリンク+スイーツセット想定) |

| How to(どのように) | 丁寧なハンドドリップと、季節ごとに変わるスイーツメニューでリピートを促す |

4章|成功する飲食店のコンセプト事例集

よし、コンセプトの作り方はなんとなくわかってきた。

でも、実際にうまくいってるお店の“コンセプト”ってどんなのがあるの?

有名なやつでいいから、いくつか教えて!

いいですね、成功事例を見るとグッとイメージが広がりますよ!

“コンセプト=お店の“約束”や“物語”のようなもの”。

その感覚で見てみましょう。

成功店のコンセプト例一覧

| 店名 | コンセプト | なぜ成功した? |

|---|---|---|

| スターバックス | 家でも職場でもない「サードプレイス」 | 居心地・内装・接客すべてが統一された「体験型」空間 |

| 俺のイタリアン | 高級料理を立ち飲みでリーズナブルに提供 | 高価格帯×低価格設定という“矛盾”がインパクトに |

| 猫カフェ | 猫と一緒にリラックスできる癒やし空間 | 動物好き×癒やしニーズを直撃、SNS映えでも話題に |

| ゴンチャ | コーヒーが苦手な人のための“お茶カフェ” | タピオカブーム後も「お茶」に特化し継続的に支持獲得 |

| CoCo壱番屋 | “自分だけのカレー”が作れるカスタム体験 | 辛さ・トッピング・量など自由度がファン化を促進 |

なるほど~! たしかにどこも“なにを提供してる店か”が一発で伝わってくるな。

しかも、単なる商品じゃなくて、体験とか気持ちまで考えられてる感じ!

成功するコンセプトは、“体験価値”と“共感”が明確である。

単なる商品特徴でなく、“なぜこの店なのか?”の答えを持っている。

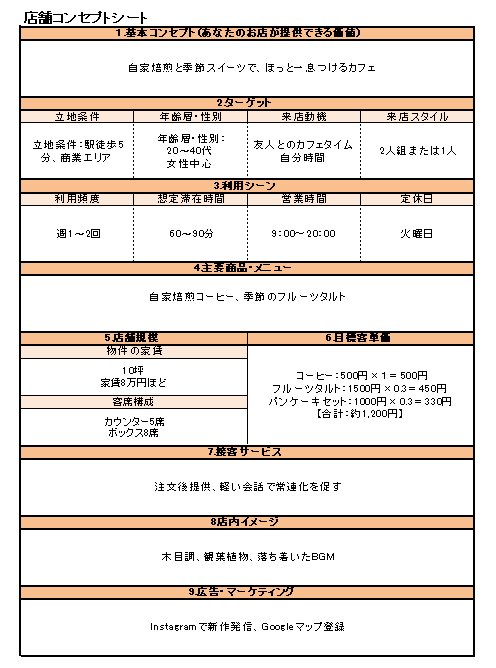

5章|コンセプトシートの作成

コアコンセプトと5W2Hがそろったけど、これをどうやって実際の計画に落とし込めばいいの?

ここからは「コンセプトシート」を作成します。

5W2Hで広げたアイデアを整理し、店舗計画の骨組みに変える作業です。

流れはこんな感じです。

コアコンセプト → 店の軸を短い言葉で表す

5W2H展開 → Why, What, Where, Whom, When, How much, How to の順に詳細化

コンセプトシート化 → 出店計画書のフォーマットに落とし込みます。

このシートを作ると、「なんとなく頭にある」お店のイメージが数字や条件として固定されます。

そのまま事業計画や物件選びに活用できるのがポイントです。

さきほどのカフェを事例にコンセプトシートに落とし込んでみました。

コンセプトの主な活用シーン

| 活用シーン | どう活かす? | 例 |

|---|---|---|

| 店名・キャッチコピー | “価値”や“世界観”を言葉で伝える | 「自然と音楽を楽しむカフェ」/「炭火と肉と、ひとりの時間。」 |

| 接客スタイル | トーンや態度に一貫性を | 落ち着いたカフェ → やさしい声・ゆったり対応 |

| メニュー開発 | 料理そのものに“意味”を持たせる | ヘルシー志向 → グルテンフリーや低糖質などを徹底 |

| SNSや広告 | 伝えるメッセージもブレなく | 昭和レトロ居酒屋 → フォント・画像も統一感を意識 |

たしかに!

“ただカフェ”じゃなくて、“どんな気持ちになれるか”を意識して店名や接客に活かせば、

お客さんにも伝わりやすいよね。

コンセプトは店の“見えない設計図”。

これを“言葉・接客・商品・空間”に翻訳できると、店全体に統一感が生まれ、顧客の記憶にも残ります。

6章|よくある誤解とNGなコンセプト

ところでさ、“インスタ映え最強!”とか、“話題性重視の激辛ラーメン!”とか、

そういう派手なネタで勝負するのもアリなんじゃないの? 目立つし。

ふふふ…たしかにそれ、よく言われるんですよね。

でもね、“目立つだけの一発ネタ”と“長く愛されるお店のコンセプト”は別物なんです。

“面白そう!”って最初に話題になるのは良いこと。

だけど、コンセプトには“続けられるかどうか”っていう視点も必要なんですよ。

NGなコンセプト設計例とその理由

| ありがちパターン | どこがNG? | よくある失敗 |

|---|---|---|

| “インスタ映えだけ”を狙う | 誰にどんな価値を届けるかが不明確 | 話題が過ぎたら来店ゼロに |

| “料理のこだわり”しか語れない | 「体験価値」が伝わらない | 美味しいけど印象に残らない店に |

| “自分がやりたいことだけ”に寄りすぎ | 顧客のニーズとズレてる | 来てもリピートされない |

| 思いつきで要素を詰め込みすぎ | 統一感がなく世界観がバラバラ | メニューも空間も中途半端に |

うっ……そういうの、ちょっとやろうとしてたかも。

“尖ったこと”すれば勝てるって思ってたけど…それだけじゃダメなんだね。

コンセプトに必要なのは、“一貫性”と“顧客目線”。

ウケ狙いだけではブランドにならず、価値の再現性がない。

“誰に、なぜ、何を届けたいのか”を軸に据えるべきです。

コンセプト設計をサボって失敗した飲食店たち

① なんでもアリの「器用貧乏カフェ」

あの店は、なんでもあった。

朝は焼き魚の和定食、昼はスパイスカレー、夜はタパスとクラフトビール。

メニューは多彩、内装もにぎやか、SNSの投稿も元気いっぱい。

でも、客は迷っていた。

「ここって何の店?」

答えられる人はいなかった。

結果、強みがなく、選ばれる理由も生まれず、常連は育たなかった。

“選ばれる理由”がない店は、選ばれない。

② バズったのに廃れた「映えだけカフェ」

話題の火付け役は、レインボーパフェだった。

カラフルな色合いとユニークな器で、SNSには毎日何百件もの投稿が流れた。

一時は行列もできたが、それは一度きりの来店客だった。

パフェ以外は印象に残らず、スタッフの接客も流れ作業。

空間も物語も“映えの背景”がなかった。

話題が過ぎたあと、残ったのは空席と、更新の止まったSNSアカウントだった。

「バズることと、愛されることは違います。」

③ こだわりが独りよがりになった「本気のスパイスカレー店」

店主は情熱の人だった。

カレーに使うスパイスは100種類。料理は芸術だった。

でも、客は苦しそうに食べていた。注文方法は複雑、説明は長く、食べ方にもルールがあった。

「すごい」とは言われた。でも、もう一度行こうとは思われなかった。

店主は「お客がわかってない」と言った。

だが、本当に“伝わる設計”をしていなかったのは店のほうだったのかもしれない。

“伝えたい”と“伝わる”は別物です。

7章|無料テンプレートで!コンセプトシートをつくろう

これまで使ってきたエクセルファイルは下記のボタンからダウンロードしてご自由にお使いください。

「設計図がある店と、感覚で動いている店は、精度と安定性において決定的な差が出ます。

“見える化”こそが、戦略の第一歩です。

\無料ダウンロード /

まとめ|コンセプトがすべての始まり

今回は“コンセプト設計”について、じっくりとお話してきましたね。

コンセプトとは、

“お店でどんな価値を提供したいか”を言語化し、

メニューや接客、店名にまで一貫性を持たせるための“設計図”です。

- 店名・キャッチコピーの説得力が変わる

- SNSや販促物がぶれずに刺さる

- スタッフ教育がスムーズになる

- メニュー開発の方針が明確になる

- 「また来たい」と思わせる体験を届けられる

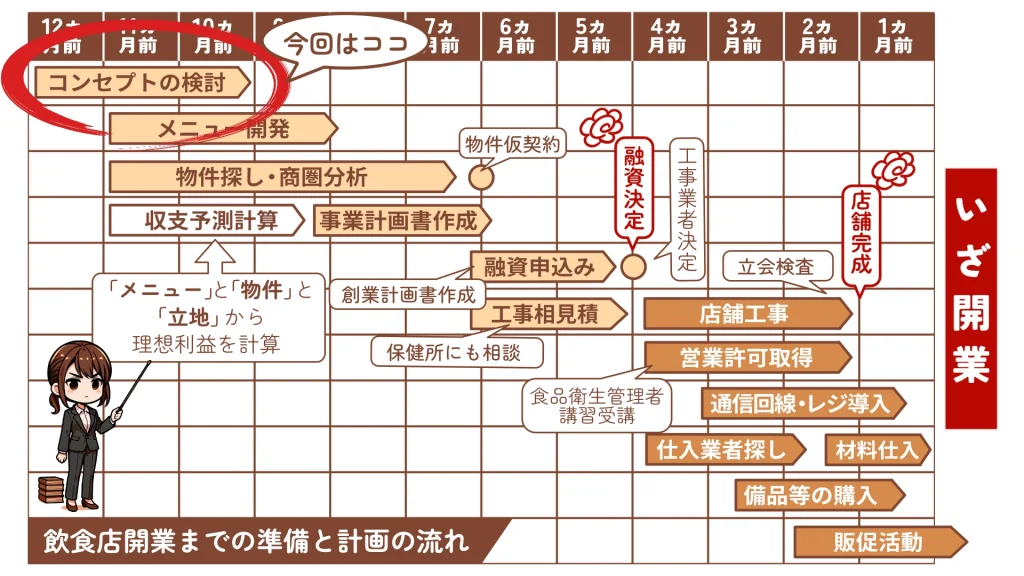

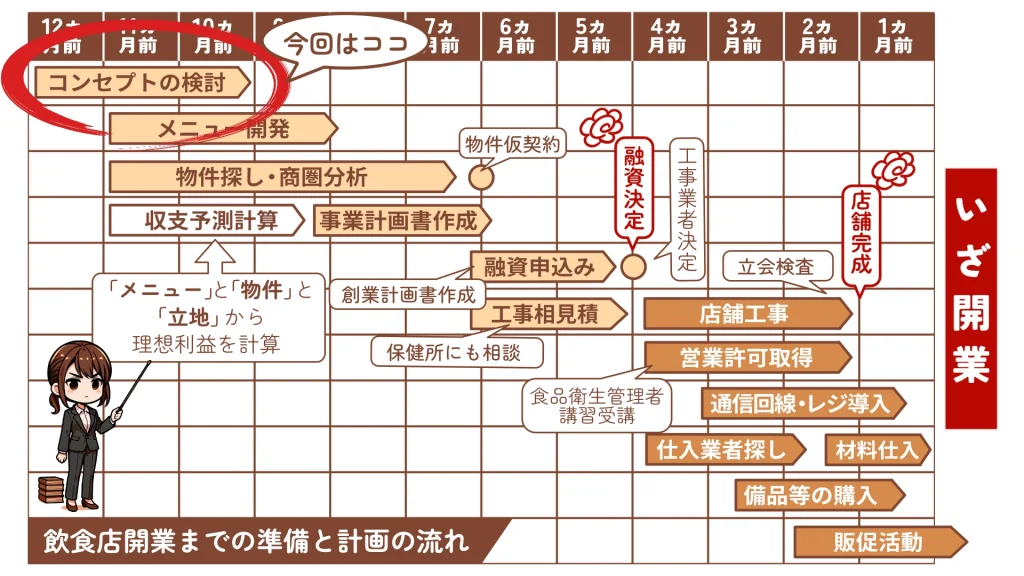

事業計画・資金調達・許可申請など、飲食店開業の工程は多岐にわたりますが、

そのすべての起点になるのが“コンセプト”です。

逆にここが曖昧だと、

“なんとなく”のメニュー、“なんとなく”の内装、“なんとなく”の販促になる。

そして、“なんとなく”のまま、消えていきます。

やっぱり、“ぼくのやりたいこと”だけじゃダメなんだな。

“誰かのために、どんな店を作るのか”って視点で、ちゃんと考えないとね。

さあ、このコンセプトを元に

次はその想いを事業計画に落とし込んでいきましょう。