甲斐承太郎

甲斐承太郎融資がおりたぞ!!

……で、なにか始めればいいの?もう図面とか決めちゃっていいのかな?

おめでとうございます。ここからが本番ですよ。

物件の本契約、内装業者の選定、工事計画──すべて時間との勝負です。

けれど焦って着工すると、追加工事や契約トラブルで時間もお金も消えます。

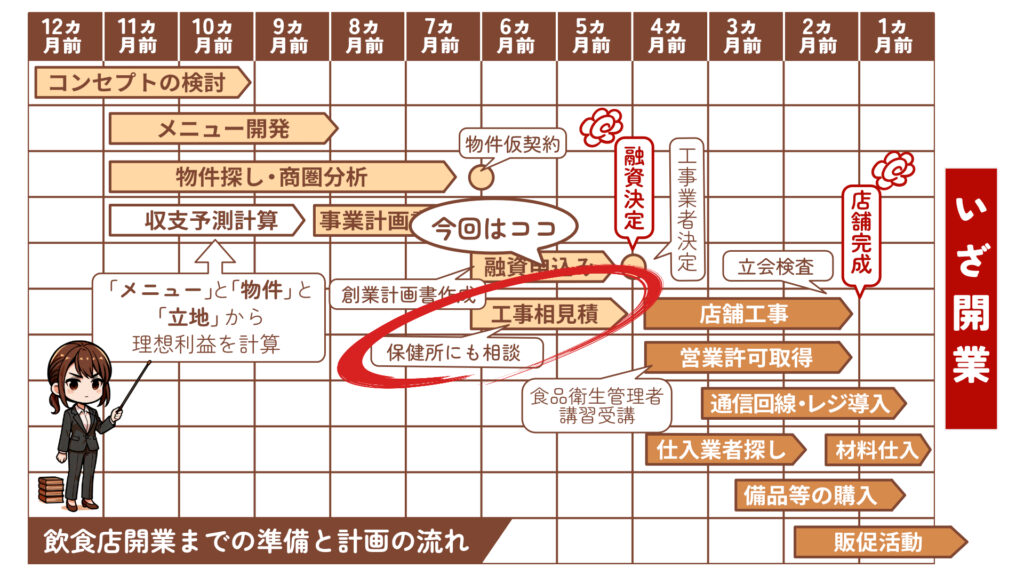

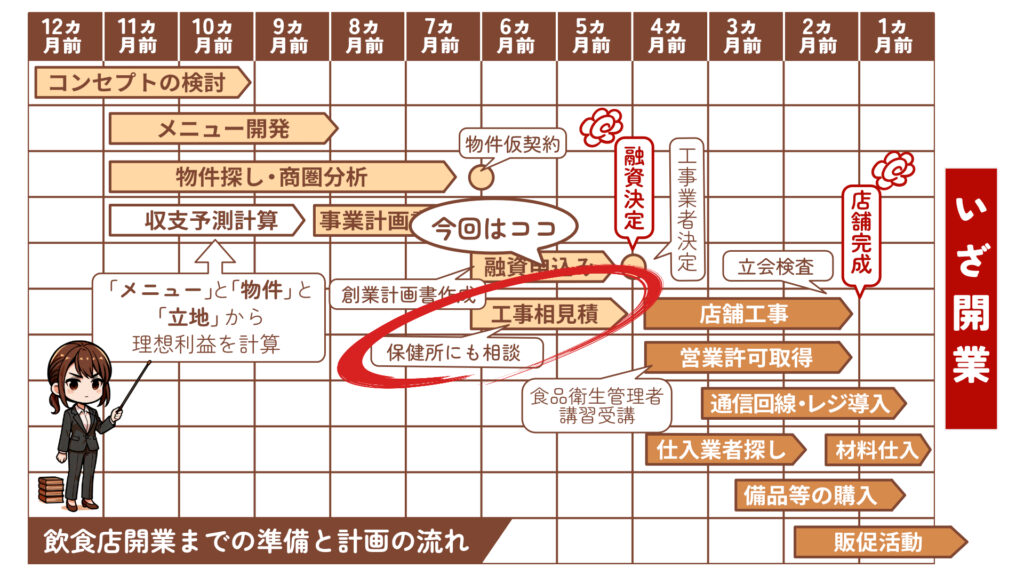

まずは「店舗完成までの流れ」を整理して、全体をつかみましょう。

- 物件契約から工事完了までの流れがわかる

- 内装工事の業者の選び方が理解できる。

- 内装工事の際の気をつけるポイントがわかる。

融資がおりたら、物件契約と工事計画を同時進行でスタート。

そして、請負契約書の内容確認が最優先。

完成日・追加工事・補償条件、この3つを文書で明記していなければ危険です。

第0章|店舗を契約してから完成までの全体フロー

よっし物件が決まったからさっそくお店を作ろう!

…ん?なにから始めればいいの?

焦らないでください。

店舗が完成するまでには、きちんとした“段取り”があります。

この順番を間違えると、工期がずれたり追加費用が出たりするんです。

まずは、全体の流れを5つのステップで見ておきましょう。

店舗づくりの基本5ステップ

- まずは2〜3社に連絡して見積りを依頼

- 自分の業態・客層・商品・営業時間・客単価を簡潔に伝えられるようにしておく

- 採寸や設備位置の確認を依頼

- 見積もりをお願いする際は「他社にも依頼予定ですが大丈夫ですか?」と伝える

→ 相見積もりを伝えておくことで、提案が丁寧になり価格が下がることも

- プランが届いたら、現地で直接打ち合わせするのが理想

- メールやFAXだけで済ませず、その場で説明を受けて確認することで、いい加減な業者を避けられる

- 内装業者はデザインのプロでも、飲食の動線や回転率の専門家ではない

- 最終打ち合わせで図面を見ながら動線を確認しよう

- 金額・工期・保証内容を最終確認してから契約

- 不明点はその場で質問、書面に残すことが鉄則

この5ステップは、どんな発注方式でも共通です。

流れを理解してから進めれば、無理のないスケジュールが組めます。

焦らず、順番にひとつずつ。

店舗づくりは“段取り八分”。

次の章では、最初のステップ「内装業者に連絡する」ところから見ていきましょう。

第1章|内装業者に連絡する

設計・施工業者の選定

設計事務所?工務店?なんか内装業者って誰に頼めばいいの?

そもそも、どうやって工事って進むの?

焦らずにいきましょう。

店舗の工事を進めるときには、実は大きく分けて2つのやり方があります。

ひとつは「設計も施工もまとめて依頼する」

一括発注(設計施工一体型)。

もうひとつは、「設計と施工を別々の業者に頼む」

分離発注(工事別契約型)です。

この発注方式の違いで、費用、工期、そして手間のかかり方まで変わります。

だから、どちらの方式を選ぶかは“お店づくりの方向性”を決める大きな判断になるのです。

どちらの方式にもメリットとデメリットがあり、

「どんな店を作りたいか」「自分がどこまで関わりたいか」で向き・不向きが変わります。

| 比較項目 | 一括発注(設計施工一体) | 分離発注(工事別契約) |

|---|---|---|

| 窓口 | 一社に集約(打合せが楽) | 設計・施工で別(調整が必要) |

| 費用 | トータルで抑えやすい | 設計料+工事費で高くなりがち |

| デザインの自由度 | 限定的(業者提案中心) | 高い(デザイナー主導) |

| 工期 | 短め(スムーズに進む) | 長め(調整期間が必要) |

| トラブル時 | 責任の所在が明確 | 設計・施工で分かれる |

| 向いている人 | なるべく早く開業したい人 | デザインに強いこだわりがある人 |

うーん、なるほど。

でも…どっちがいいのか判断がつかないな。

工事の依頼なんてしたことないし、正直どっちも不安だ…。

ありますよ。

それが「一括発注(設計施工一体)」です。

設計から工事までを同じ会社にまとめて任せる方法ですね。

発注先は、設計と施工の両方を行う内装業者(デザイン施工会社)。

いわゆる工務店などあたります。

窓口がひとつだから、打ち合わせや進行がスムーズです。

内装業者に連絡するには

次のステップは“内装業者に連絡する”だね!

でも、なんて言えばいいの?「見積もりください」だけで通じる?

たしかに最初は緊張しますよね。

でも心配いりません。

最初の問い合わせでは、相手があなたのお店のイメージをつかめる情報を伝えるだけで十分です。

- お店の業態(ラーメン・カフェ・居酒屋など)

- 想定する客層(サラリーマン・学生・女性客など)

- メイン商品(主力メニュー)

- 営業時間(昼だけ・夜だけ・通し営業など)

- 客単価(1人あたりの想定価格)

問い合わせの段階では、まだ契約ではありません。

気になる会社があれば、2〜3社に見積り依頼を出して比較するのが基本です。

業者ごとに得意分野や金額の幅が違うので、最初から一社に絞らないほうが安全です。

それと、メールよりも電話+その後のメール送付がベターです。

電話で話すことで、相手の対応力やスピード感も見えますからね。

送る内容は、こんな感じでOKです。

【例文:初回メール】

件名:〇〇(エリア)で飲食店開業予定につき、内装工事の見積りをお願いしたいです

本文:

〇月ごろに〇〇(業態)を開業予定です。

10坪前後のテナントで、内装工事の見積りと現地調査をお願いしたくご連絡しました。

可能であれば、現地確認の日程調整をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

返信のスピードや文面の丁寧さも業者選びの判断材料になります。

最初のメールで雑な対応をする会社は、その後も対応が荒い傾向があります。

最初の連絡で印象をつかみ、

「丁寧に話を聞いてくれるか」「質問に答えてくれるか」を確認しておくといいですよ。

それが、信頼できる業者選びの第一歩です。

なるほどな。

電話一本の段階でも、結構“見える情報”が多いんだな。

そうなんです。

ここで信頼できる相手を見つけられれば、工事の半分は成功したようなものですよ。

第2章|物件を見てもらう(現地調査)

業者さんに連絡したら、「現地を見せてください」って言われた。

現場って、ただ見せるだけでいいの?何を準備すればいいんだ?

いい質問ですね。

現地調査は、工事の設計が始まる一番大事なタイミングです。

ここでしっかり見てもらえれば、後の追加工事や設計ミスを防げます。

- 店舗の広さ・天井の高さ・配管・電気・ガスの位置をチェックしてもらう

- 業者にお店のコンセプト・主力メニュー・営業スタイルを伝える

- 設備の「使える・使えない」を確認してもらう(排水・ガス量・換気ダクトなど)

見積もりをお願いするときのコツ

この段階で、相見積もり(複数業者に依頼)を取る人が多いです。

そのときは、必ず他の業者さんと相見積もりをとっても良いか伝えて起きましょう。

こう言うだけで、業者の提案が丁寧になり、見積もりも現実的になります。

相手も競争意識を持つので、値段だけでなく内容も磨かれます。

- メモとスマホを持参して、写真を撮っておく(あとで図面と照らし合わせるため)

- 「ここに冷蔵庫」「ここにレジ」「ここにトイレ」など、ざっくりした配置イメージを話す

- 不明点は遠慮せず質問。「この配管は移動できますか?」など具体的に聞く

それともう一つ。

業者さんが現場に来たときに、ビルの管理会社や大家さんにも立ち会ってもらうと安心です。

工事で使える設備や、搬入経路などの制約をその場で確認できますからね。

なるほど……ただ“見てもらう”だけじゃなくて、

ここでちゃんと話しておくと後がスムーズになるんだな。

その通りです。

現地調査は「業者とあなたが同じ現場を共有する」日。

ここでの情報が、図面づくりのスタートラインになります。

第3章|図面・パース・見積書をもらう

現地調査も終わって、いよいよ図面と見積書が届いた!

でも正直、どこを見たらいいのかサッパリわからん……。

大丈夫です。

最初に見るべきは「見た目」ではなく「中身」。

つまり、動線と金額の根拠をチェックすることです。

- 厨房の位置と動線が現実的か(歩数が多すぎないか)

- ホールの広さと客席数がバランスよく取れているか

- トイレやバックヤードの動線がスタッフ・お客でぶつからないか

- 入口からの視線にムダがないか(冷蔵庫や倉庫が丸見えになっていないか)

図面は経営計画の地図です。

ここで“働きやすい配置”を作れるかどうかが、開業後の売上を左右します。

第4章|内容・価格を打ち合わせる

よし!じゃあ、工事の方法も発注方法もわかったし、

とりあえずお店のデザインは“かっこよくオシャレに”作ってもらおっと!

それ、お店潰れます。

えっ!? なにその即死ワード!?

図面は“経営計画の地図”です。

この段階での判断が、開業後の作業効率・売上・快適性をすべて左右します。

見た目だけで作ると、あとから致命的なムダが生まれます。

図面をデザイナー任せにすると…

- 厨房導線が悪く、調理のたびに何歩も無駄に動く

- 配管やガス容量が足りず、追加工事でコストが膨らむ

- 客席数が多すぎて、提供スピードが追いつかない

- バックヤードが狭く、在庫の置き場がなくなる

- 動線が交差して、接客時にお客様とぶつかる

オシャレなお店を作りたい気持ちは大事ですが、

「日々の動き方」と「回転率」を考えたレイアウトでないと、

すぐに疲弊してしまいます。

特にワンオペの場合、1歩のムダ=1秒のロス。

それが積み重なると、売上にも直結します。

うわぁ…完全に見た目重視で考えてたわ。

じゃあどうすればいいんだ?

“デザインの前に運営を設計する”ことです。

どこに何を置くか、どんな動線で回るか。

その上でデザインを整えれば、機能も見た目も両立できます。

- 厨房の動線:仕込み・調理・配膳がスムーズに回れるか

- 客席数の妥当性:狭すぎず、回転率を落とさない配置か

- バックヤードの余裕:ストック品が収まるか、ゴミ出し動線は確保されているか

- 設備位置:冷蔵庫やレジ、券売機などの位置は実際に使いやすいか

- 「この素材を変えたらいくら下がる?」など、値引きではなく“調整”で交渉

- 変更点は必ず書面やメールで残す(口頭での「安くしておきます」は危険)

- 気になる部分があれば「この費用、何が含まれてますか?」と遠慮なく聞く

内装の最終打ち合わせでは、“ここで毎日働く自分”を想像できるかが判断基準です。

見た目のかっこよさよりも、“動きやすさ”と“作業効率”を優先しましょう。

デザインを詰める段階で意識したいこと

とはいえ、見た目の印象も集客には重要です。

レイアウトが固まったら、ここでデザインの方向性を一緒に決めていきましょう。

- 外観(ファサード):通りから見て入りやすい印象になっているか

- 看板・照明:昼と夜、どちらの時間帯でも視認性があるか

- 店内の雰囲気:照明やBGMのトーンがコンセプトと合っているか

なるほど、ここで“見せ方”まで考えちゃっていいんだな。

そうです。

“内装”と“外観”“演出”はつながっています。

ここから先は、集客とブランディングの話に続いていきます。

この打ち合わせ段階で「お店の雰囲気」まで描けていれば、完成形がぐっと明確になります。

さあ、最終調整が終わったら次はいよいよ契約。

お金と信頼を守るために、契約書の中身を一緒にチェックしていきましょう。

第5章|工事契約で注意すること

図面の重要性もわかったし、もう失敗はしたくない!

よし、あとは契約書にサインするだけだな!

……その前に、一度深呼吸です。

契約書って、実は“工事のスタートボタン”ではなく“地雷探知機”でもあるんですよ。

地雷!? そんなヤバいの?

契約の内容次第で、完成後のトラブルや費用負担がまるごと変わります。

工事契約は、オーナーと施工業者の約束を明文化する最重要書類。

ここを甘く見ると、後で泣く人が多いです。

契約書に盛り込むべき主な項目

| 項目 | 内容 | 注意ポイント |

|---|---|---|

| 完成日と 営業補償 | 工期の遅れに対して補償があるか | 「遅延しても責任を負わない」となっていないか要確認 |

| 追加料金の扱い | 設計変更や材料変更時の対応 | 「都度見積り」方式なら安心。口約束はトラブルの元 |

| トラブル対処 | 瑕疵(かし:欠陥)発見時の修理や対応 | 保証内容と期間を契約時に明記 |

| アフターケア | 引き渡し後の保証・メンテナンス範囲 | 6か月~1年保証が一般的。内容をチェック |

| 支払い条件 | 着工金・中間金・残金の支払時期 | 工期の進捗に応じた分割が望ましい |

なんか、読み飛ばしたくなるくらい文字が多いな……。

それが危険なんです。

「工期遅延でオープンが1か月延びたけど補償なし」

「照明の仕様を変えたら追加で数十万円」

実際に、こういうトラブルは珍しくありません。

契約前に“想定外を想定する”こと。

それがオーナーのリスク管理です。

契約前にやっておきたい最終チェック

サインする前に、以下の4つを確認しておきましょう。

契約前に必ず確認するポイント

- 金額・工期・支払いスケジュール

- 工期が延びたときの扱いや、支払いタイミングを明記してあるか

- 追加工事のルール

- 設計変更が出た場合、「都度見積もり」にしてあるか

- 保証内容

- 引き渡し後の修理・補修はどこまで対応してもらえるか

- 営業補償の有無

- 工期が遅れたとき、家賃などの損失を補償してもらえるか

加えて、契約書の控えは必ず自分で保管。

「言った・言わない」問題を防げます。

なるほど。

つまり“契約=信頼の設計図”ってことか。

- 契約書と見積書の内容が完全に一致しているかを照らし合わせる

- 口頭で決めた内容も、追加書面にして残す

- 契約書の控えは必ず自分でも保管しておく

この確認を怠ると、あとで「聞いてませんでした」と言われても反論できません。

契約は“信頼の設計図”です。

契約を急がず、すべての条件を“自分の言葉で説明できる状態”にしておくこと。

これが、開業トラブルを避ける一番のコツです。

ふむふむ。

契約って“始まり”じゃなくて“最終確認”の場なんだな。

そうです。

契約が終われば、いよいよ着工。

ここまできたら、あと少しであなたのお店が形になります。

第6章|店舗完成後のチェックと引き渡しの流れ

よし!やっと工事が終わった!

あとは鍵を受け取って営業スタート!

ちょっと待った。

“引き渡し”はただ鍵を受け取る日ではありません。

最後のチェックこそ、オーナーの仕事ですよ。

工事が終わっても、まだ“完成”ではありません。

竣工検査(しゅんこうけんさ)という最終確認を経て、

正式にお店があなたのものになるのです。

竣工検査とは?

竣工検査とは、設計図どおりに工事が行われたかを確認することです。

施工業者・デザイナー・オーナーの三者で立ち会って、

一つ一つチェックしていきます。

ふむふむ、でも“どこを見ればいいのか”イメージがわかないな。

では主なチェックポイントを見ていきましょう。

竣工検査のチェック項目

| チェック項目 | 内容 | 見るポイント |

|---|---|---|

| 壁・床・天井 | 傷・汚れ・浮きがないか | 塗装のムラ、クロスの剥がれ、床のきしみを確認 |

| 照明・電源 | 全てのスイッチ・コンセントが機能するか | 点灯・電圧・スイッチ位置を確認 |

| 水道・排水 | 水漏れや詰まりがないか | 実際に水を流して動作確認 |

| ガス設備 | 点火確認と臭いチェック | ガス漏れ探知器の作動確認も行う |

| 空調・換気 | 吹き出し口・吸気口の風量確認 | フィルターの取り付け方向も要確認 |

| 建具・サッシ | 開閉・鍵の動作確認 | ドアの隙間・建付け・閉まり具合をチェック |

| 家具・什器 | 図面通りの位置・仕様か | 傷や欠け、ぐらつきを確認 |

| 看板・外装 | デザインと施工の一致 | 電飾・照明・高さ・法令上の制限も要確認 |

なるほど、思ったより“触って確かめる”ことが多いんだね。

まるでチェックリストを片手に現場監督してるみたい。

その通りです。

実際に、引き渡し時にすべて確認しておかないと、後日修理費が自己負担になることもあります。

とくに水回りとガスまわりは要注意。

あとでトラブルが起きると、営業が止まる可能性があります。

引き渡し当日のポイント

チェックが終わったら、「引き渡し確認書」にサインをします。

この時点で“工事完了”とみなされるので、

納得できない部分があれば、その場で是正リストを出しておきましょう。

すぐ修正できない場合は、「後日対応」として書面に残すこと。

ここを曖昧にすると、対応してもらえないケースもあります。

なるほど。サインは“確認終了”の印なんだな。

ちょっと怖いけど、ちゃんと見なきゃだな。

便利なチェックリスト

店舗引き渡し時に役立つチェックリストを

エクセル形式で配布しています。

これを使えば、見落としを防ぎながらスムーズに検査できます。

👉 チェックポイント一覧表(.xlsx)※準備中

こうして竣工検査を終えれば、店舗はようやく“あなたのお店”になります。

ここまで来たら、内装工事が終わったら、外装工事に厨房機器やテーブルなどの配置、お店の演出効果の決定やることはまだまだありまよ。

内装工事の大仕事が終わってゆっくりしたかったのに…

まとめ

ここまでで、店舗づくりの全体がだいぶ整理できましたね。

物件契約、設計、工事、そして引き渡し——。

お店が“形になるまで”の道のりを理解しておけば、無駄も不安もずっと減ります。

はじめての開業では完成図を頭では描けないため、理想の店舗から遠ざかったり、無駄な工事で出費額が増えてしまう可能性があります。

そこで、行政書士などに同席してもらい、法的リスクや施工のポイントなど一緒に確認してもらうのが良いでしょう。

工事関係はトラブルが多いです。

お店ができてきたから次は仕入れ業者だね!