甲斐承太郎

甲斐承太郎ねえねえ、お店をおしゃれに作っちゃダメってどういうこと?

図面作りってそんなに大切なの?

気持ちはわかります。映える外観や内装に全振りしたくなります。

しかそ、開業後に困るのはたいてい“見た目の先”——動線が詰まる、手数が増える、席が回らない、片付け場がない。

おしゃれはゴールじゃなく“結果”です。

- ワンオペでも回る店舗レイアウトの基本構成

- 図面づくりで失敗しない“動線設計”と“ゾーニング”の考え方

- 10坪でも使いやすいレイアウトを作るための実践ポイント

飲食店の図面づくりは「設計士や業者の仕事」と思われがちですが、実は経営の出発点です。

本記事では、動線・ゾーニング・席数・厨房配置・バックヤード設計まで、

ワンオペ飲食店の図面づくりをステップで解説します。

第0章|店舗づくりの全体像:最小で最大の利益を生み出すには

店舗デザインの基本として「商品の製造」「配膳・販売」「接客・サービス」の効果を同時に実現できるデザインにすることが重要です。

つまり、『コンセプトと計画通りの経営を実現できるかどうか』が唯一無二の判断基準になります。

どちらかがズレてしまえば飲食店を運営することはできません。

判断基準がしっかりしていると自然と整合性がとれます。

コンセプトが〇〇だからデザインはこうである。

経営の計画は〇〇だからデザインはこうである。

そして、従業員・お客さん・経営者の3つの視点の満足度を高めることで良い店舗作りが完成します。

なるほど!だから開業計画書が大事になってくるのか

開業計画書で決めた根底の指針があるからこそブレないで重要な店舗デザインも実現できるんだね!

店舗デザインの決め方

まずは全体像から決めていきましょう。

まずはどんな商売(コンセプト)のお店なのかをハッキリと意識してどうやればコンセプトを実現できるのかをしっかり考えましょう。

まずは2つの全体像

①意匠面=店舗の外観や内装などのデザイン要素全般

②機能面=店舗の機能性や実用性に焦点を当てた要素全般

を意識しましょう。

意匠面に重点を置きすぎたお店は、美しい外観や内装を持っていても、機能的な問題がある場合(清掃が行き届かない、通路が狭いなど)顧客に不便や不満をもたらすことがあります。

一方、機能面にのみ焦点を当てたお店は、実用的で効率的なサービスを提供できるかもしれませんが、魅力や個性が不足し、顧客の感情的な結びつきが薄い場合があります。

さっきのデザイン重視にした場合の話だね。

第1章|お店のレイアウト設計とは

デザインだけじゃダメなのはわかったけど、じゃあ図面ってどうやってつくるの?

紙にざっくり描けばいいのか、それとも専門の人にお願いするの?

いい質問です。

図面は内装業者や設計士が作りますが、

“お店の中で何をどう動かすか”を決めるのはあなた自身。

つまり、図面づくりはお店のコンセプトを形にする作業なんです。

図面は“建築図”じゃなくて“経営図”でもある。

外装・厨房・フロア・バックヤードの配置を通じて、

どう動いて・どう稼ぐかを設計するものです。

なるほど…「どこにテーブルを置くか」じゃなくて、

「どうやって回すか」を考えるってことか。

その通り。

図面の作成は大きく分けて、5つのパートで構成されます。

- 店舗全体のレイアウト

- キッチンのレイアウト

- フロアのレイアウト

- バックヤードのレイアウト

- 外装(看板・ファサード)

ひとつずつ見ていきましょう。

外装は“どう見せるか”、内装は“どう動かすか”。

店舗の動線は、すべてこの二軸で整理できます。

よっしゃ、まずは全体像を掴まなきゃだな。

頭の中の理想の店を、紙に落としていく感じか。

そう、それが「設計」という仕事の本質です。

では次の章で、まず“店舗全体のレイアウト”を見ていきましょう。

図面の最初の一筆は、“店の機能”から始まります。

第2章|店舗全体レイアウトの基本

図面を描くっていっても、最初はどこから手をつければいいの?

厨房とか客席とか、全部いっぺんに考えるのは難しいな。

焦らなくて大丈夫です。

最初は“店舗の中で何をしたいか”をざっくり区切るところから。

いわば、店の中を「機能」で分けるんです。

厨房、客席、バックヤード――この三つをどう配置するかが設計の出発点です。

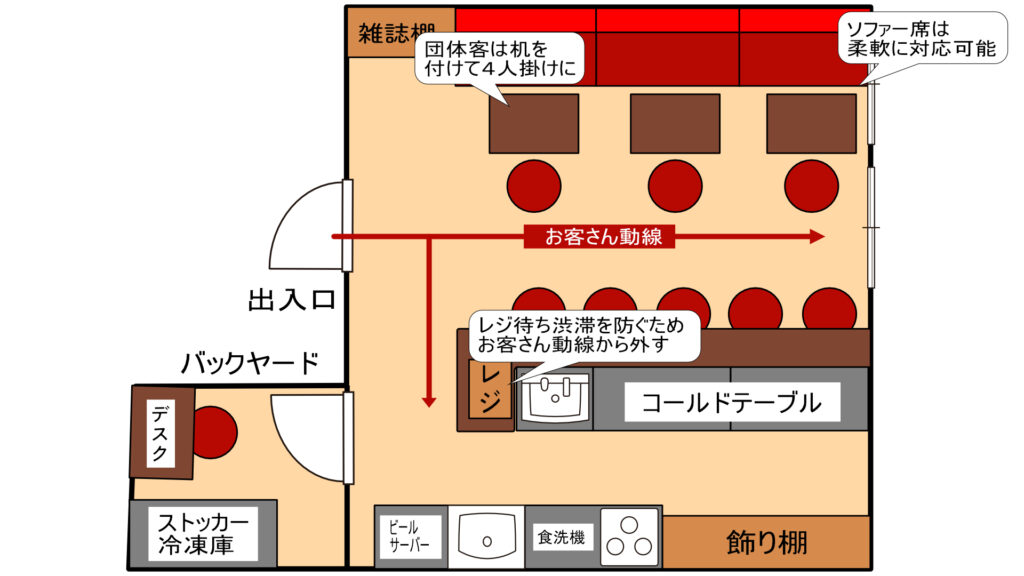

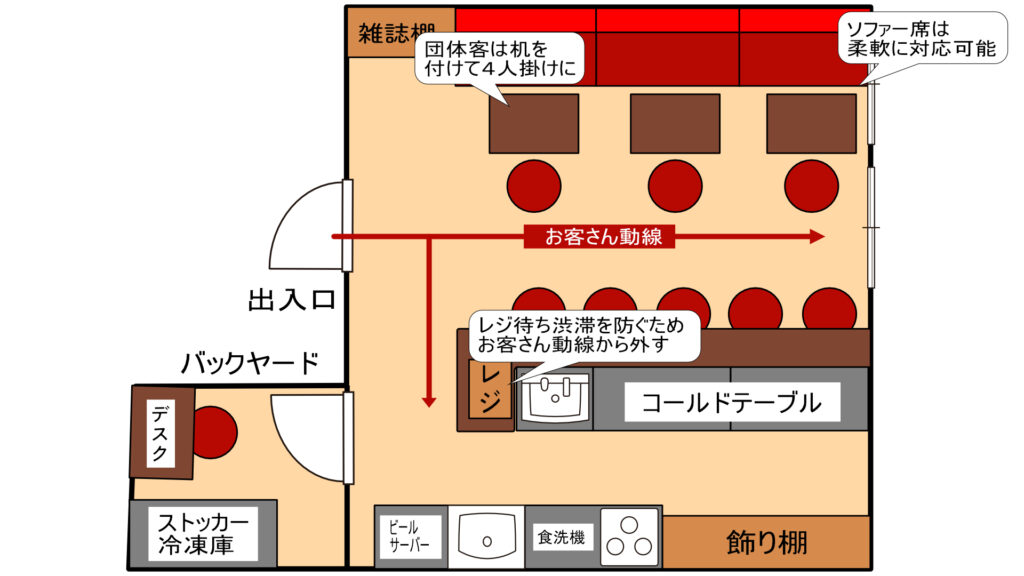

最初に考えるのは“動線”と“ゾーニング”。

どこをお客様が通り、どこをスタッフが動くのか。

この2本の線が交差しないように設計することが、

快適で効率的な店舗を作る基本です。

- 動線とは:人が動くルートのこと。お客様やスタッフの移動経路を線で描き、無駄な交差や渋滞を防ぐ設計。

- ゾーニングとは:空間を「役割」で区分けすること。厨房・客席・バックヤードなど機能ごとにエリアを分け、作業効率を高める配置計画。

①まずは店舗の必要機能を配置しよう

白紙に四角を描いて、その中に「厨房」「客席」「バックヤード」[レジ」などどこにどう配置するのかざっくり考えましょう。

位置関係を決めるだけで、全体のイメージが見えてきます。

よっしゃ、まずは理想どおりに描いてやる!

僕のお店は、中央にキッチンがあって360度カウンターに囲まれていてどこからも対応可能な最強のレイアウトだ!

ちょっと待ってください。

上下水道管やガス管の位置は、そう簡単には動かせません。

それらの設備の位置関係を踏まえたうえで導線を作ることが大切です。

えー、でもやってみないとわからないじゃん。

水道管を延長できないの?

できます。

ただし、排水には勾配(こうばい)=傾斜が必要なんです。

排水管を延長すると流れが悪くなり、つまりや悪臭の原因にもなります。

最悪の場合、床をすべて掘り返す再工事が必要になることもありますよ。

どうやって厨房から出るのかな?

排水管を延長すると発生する主な問題点

| 問題点 | 内容 | 結果・リスク |

|---|---|---|

| 傾斜(こうばい)が必要になる | 排水は自然流下方式のため、勾配を確保する必要がある | 厨房や床が高くなり、段差が生まれる |

| 排水の流れが悪くなる | 勾配が足りないと水が滞留する | 水漏れ・悪臭・虫の発生原因になる |

| 配管距離が長くなる | 配管が複雑になり、施工コスト・点検工数が増える | 工事費の上昇、メンテナンス負担増 |

| 保健所検査に影響する場合がある | 汚水・雑排水の排水経路が基準外になる恐れ | 許可申請時に修正・再施工が必要になる |

②導線を確認しよう

ワンオペ飲食店では、調理・接客・会計・片付けをすべて一人でこなします。

だからこそ、お客様が迷わず動ける導線を作ることが、

スムーズな営業と回転率アップの鍵になります。

お客様の導線を設計するポイント

| フェーズ | 目線・動作 | 設計のポイント |

|---|---|---|

| ①入店 | 入った瞬間に戸惑わないか? | 入口から視線が自然に席へ向かうように配置する。入口で立ち止まられると、退店客とバッティングして滞留が起きる。 |

| ②着席 | どこに座ればいいか一目でわかるか? | カウンター席中心にして、厨房から最短距離で提供できる位置を確保。お一人様でも入りやすい雰囲気に。 |

| ③お会計 | 会計場所が遠くて手間になっていないか? | 出入口レジ方式は避け、カウンター内で会計を完結できる導線に。ドリンク冷蔵庫やシンクの近くにレジを置くと効率的。 |

| ④バッシング(片付け) | 新規客をすぐ案内できるか? | 片付け→再セット→次案内の流れを最短距離で。カウンター背後に小型ワゴンを置くと効率UP。 |

なるほど、つまり“お客さんを止めないレイアウト”が大事ってことか。

そうです。

お客様が動くルートと、あなたが動くルートがぶつからないように設計するんです。

小さな店ほど導線を誤ると“混雑ではなく渋滞”が起きますからね。

ワンオペ導線は「お客さんが迷わずに渋滞しない」になるように設計する。

入店→着席→提供→会計→退店が、自然に流れる店は、オーナーもお客様もストレスがありません。

テーブル間の距離と通路幅

忘れちゃいけないのが通路幅です。

ワンオペ店では、料理提供や下げ作業をすべて一人で行うため、狭すぎると致命的です。

| 通路の種類 | 推奨幅 | 備考 |

|---|---|---|

| お客様同士の通路 | 最低600mm | すれ違える幅。椅子を引いても邪魔にならない距離 |

| スタッフ動線(厨房〜客席) | 700〜800mm | ワンオペでトレーを持っても通れる幅 |

第3章|ワンオペに最適なキッチンレイアウト

キッチンって、どこに何を置くかだけで仕事のしやすさが変わるよね。

でも、何から決めればいいの?

その通りです。

厨房は“お店の心臓”。

ワンオペの場合は、体を動かす量がそのまま生産性に直結します。

だから、「食材の保存→下ごしらえ→仕込み→調理→盛付→提供→片付け」の流れをどれだけ短くできるかが勝負なんです。

動線の短さと視界の広さ、この2つがワンオペ厨房の鉄則です。

キッチンには2つのタイプがある

| タイプ | 特徴 | 向いている業態 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| オープンキッチン | 厨房と客席の間に仕切りがない | カフェ・居酒屋・ラーメン店など | ・調理の臨場感で演出できる・客の動きが見える・少人数運営向き | ・におい・音が漏れる・常に清潔を保つ必要 |

| クローズドキッチン | 壁やパーテーションで区切る | レストラン・製菓・仕込み重視店 | ・集中して調理できる・設備を自由に配置できる | ・客席の様子が分からない・呼び出し対応が遅れやすい |

ワンオペならオープンキッチンが断然おすすめです。

お客様の顔が見えるだけで、提供タイミングもずれにくい。

また、レジやドリンク類も視界の中に入れておくと効率的です。

たしかに。

カウンター越しに会話もできるし、ひとりでも回してる感じが伝わるな。

ただし、照明や調理音、油煙の処理を計算に入れないと疲れやすくなります。

見せる厨房は、“見せる=見られる”という覚悟が必要です。

ワンオペ厨房の基本配置

ワンオペで重要なのは、三角動線。

「冷蔵庫」「シンク」「コンロ(または作業台)」を三角に配置して、

どの作業も2歩以内で届く範囲に収めます。

| 項目 | 推奨距離・ポイント |

|---|---|

| 冷蔵庫〜シンク | 1m前後。取り出してすぐ洗える距離。 |

| シンク〜コンロ | 0.8〜1.2m。調理への移動を最短化。 |

| コンロ〜盛付台 | 横並びが理想。皿を移すだけで提供準備完了。 |

こうやって数値で見ると、動きが想像しやすいな。

今まで“なんとなく”で考えてたけど、これなら無駄が減りそう。

厨房を“作業動線のマップ”として見るのが大事。

調理器具の位置も、使用頻度の高い順に外周へ配置すると作業が流れやすくなります。

よくある失敗パターン

厨房づくりでありがちなミスはこの3つです。

- 冷蔵庫やシンクの位置が遠すぎて往復が増える

- 調理台が狭くて皿の置き場に困る

- コンセントや給水の位置を後回しにして追加工事

厨房設備は図面の初期段階で確定するのが鉄則。

あとで変更すると配管や電源が引き直しになり、費用が倍増します。

なるほどな……厨房の配置って、まさに“戦略”なんだな。

オープン直後の混雑を乗り切れるかどうかも、ここで決まるってことか。

そういうことです。

厨房ができたら、次はお客様の空間――フロアレイアウトを考えましょう。

居心地・回転率・見え方、この3つがフロア設計の要です。

第4章|フロアレイアウトの考え方

そろそろ客席の配置を考えたいんだけど……。

席数って多ければ多いほうがいいの?

そこが落とし穴なんです。

席数は「なんとなく」ではなく、事業計画書で設定した席数に合わせて作るのが鉄則。

売上計画は客単価×席数×回転率で決めました。

だから、図面の段階で“理想の席数”を物理的に確保できるかが重要なんです。

席を増やすことより、限られた面積で稼働率を最大化するレイアウトを考えるべき。

そのためのコツを整理しましょう。

客席を作る際のポイント

| ポイント | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| カウンターを優先する | 調理・提供・会計が最短距離で完結。お一人様も入りやすい | 回転率UP・ワンオペ向き |

| 二人掛けテーブルを基本に | 少人数客に対応しやすく、組み合わせで団体にも対応可 | 柔軟な席運用 |

| 片側をベンチシートにする | 壁際を有効活用でき、席間の圧迫感を軽減 | 座席数を増やしつつ居心地を確保 |

| テーブルを動かせる設計に | 2名×2台で4名席にも変化可能 | ピーク時の稼働率UP |

なるほど、ただ“詰める”んじゃなくて“動かせる席”を考えればいいのか。

小規模店はフレキシブルな客席設計が命です。

動かせるテーブル、共有できるベンチ、回転率を邪魔しない通路幅。

この三つが整えば、席数を減らさず居心地も保てます。

死に席を作らないために

| よくある死に席 | 原因 | 改善ポイント |

|---|---|---|

| 入口付近の席 | 出入りの視線や風で落ち着かない | パーテーションや観葉植物で仕切る |

| トイレ前・通路脇 | 通行人の動きで集中できない | 収納棚や飾り壁で視線を遮る |

| エアコン直下・照明強すぎ | 不快・暑さ寒さで長居されない | 可動ルーバー・間接照明に変更 |

| 厨房前すぎる席 | 音・におい・熱 | カウンター高さで目線を遮る |

死に席を減らすだけで稼働率が変わります。

同じ15席でも“座れる席”が15なのか、“実際に使える席”が12なのかでは、売上に差が出ます。

だからこそ、理想の客席数=実際に快適に使える席数で設計しましょう。

図面上の数字ではなく、“人が動けるかどうか”を基準にするんです。

なるほど、席の数じゃなくて稼働できる席を増やすのがポイントってわけか。

はい。

数字上の理想を「現場で再現できるレイアウト」に変える。

それが“経営者の図面づくり”です。

最適なテーブルのサイズはどれくらい?

テーブルの配置を考えてるんだけど、テーブルのサイズってどれくらいがいいの?

席の数ばかり気にしてたけど、意外と奥が深そうだな……。

はい。実は「テーブルのサイズ=お客様の快適度」に直結します。

テーブルが小さすぎると料理を置けず、逆に大きすぎると通路が狭くなって回転率が落ちます。

つまり、理想の客席数は“テーブルサイズと通路幅のバランス”で決まるんです。

テーブルサイズの目安(業態別)

| 席タイプ | 推奨サイズ(幅×奥行) | 特徴・用途 |

|---|---|---|

| 2人掛け | 600mm × 750mm | 小規模店舗の基本サイズ。組み合わせで4人席にも対応可 |

| 4人掛け | 1200mm × 750mm | 一般的なレストラン・居酒屋サイズ。料理を広げやすい |

| 6人掛け | 1800mm × 750mm | 大皿料理・宴会対応。10坪店舗では非推奨(回転率低下) |

| カウンター席 | 奥行600mm前後 | 食器・グラス・提供スペースを確保。お一人様対応に最適 |

| ソファ席 | 600mm × 600mm〜 | 滞在時間を長くする空間に。ドリンクメイン業態向き |

お客様1人に必要な“食事スペース”は、幅60cm × 奥行40cmが目安です。

つまり、2人掛けなら最低「幅120cm × 奥行40cm」が必要。

加えて皿・調味料・メニューなどの卓上スペースを考慮し、

実務上は幅120cm × 奥行75cm前後で設計すると快適です。

同じ2人席でもお店の形態によって変わります。料理やお皿の数に応じてテーブルサイズも大きくなります。

例えば、ドリンク中心のお店ではドリンクとフードなどが中心で広さはあまり必要ありません。

しかし、焼肉屋さんの場合ではタレ用の皿に調味料、さらにはサラダや付け合せなど品数が多くなります。

テーブルとイスの高さ関係

| 業態 | テーブル高 | イス座面高 | 高さの差 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 食事中心(カフェ・定食屋) | 約700mm | 約420mm | 約280mm | 標準的で長時間座りやすい |

| ドリンク中心(バー) | 約600mm | 約380mm | 約200mm | くつろぎやすく会話向き |

| カウンター席 | 約950mm | 約650mm | 約300mm | ワンオペ効率が良く提供しやすい |

高さのバランスも大切です。

標準は「テーブル700mm前後」「イス座面400mm前後」。

この差が25〜30cmになるように設計すると、姿勢が安定して長居しやすくなります。

第5章|バックヤードとストレージの設計

正直、バックヤードってそんなに必要?

狭い店だし、できれば客席にスペースを回したいんだけど…。

その考え、開業者さんが最初にやりがちな失敗です。

バックヤードは“お店の裏の顔”。

ストレージ(収納)と作業スペースを兼ねた場所で、

ここが整っていないと、表の営業がスムーズに回りません。

バックヤードは「準備・保管・後片付け」のすべてを支える心臓部。

表を磨くより、裏を整えるほうが回転率が上がります。

バックヤードの基本構成

| エリア | 主な用途 | ポイント |

|---|---|---|

| ストレージ | 食材・備品・酒類の保管 | 仕込み用の食材やすぐに使わない冷凍食品などのストックに |

| 事務・管理スペース | 帳簿・仕入れ・レジ金管理 | ワンオペ店でも必ず机1つ分は確保。事務作業やレジ締めにはパソコンは必須です。 |

| ゴミ置き場 | 廃棄物の仮置き | 保健所基準を確認し、通路や食材から離す。 |

10坪の店舗でも、最低限この3要素は必要です。

全部を広く取るのは無理でも、

「何を優先するか」を決めて空間を設計すれば十分に機能します。

効率を上げるストレージ設計のコツ

収納は“量より配置”が勝負です。

次の3原則を意識して設計してください。

“見える収納”が在庫管理の基本です。

冷凍食品はすぐに使えないので冷凍ストッカーをおくのがいいでしょう。

- 動線を遮らない

- 通路を塞がない場所に棚を配置。

- 高所収納を使う場合は脚立スペースも想定。

- 使用頻度順に並べる

- 毎日使うもの=厨房へ、週1程度=上段、月1程度=最上段。

- 奥行き30cmを基準にする

- あまり深い棚はデッドスペースになります。

なるほど。

たしかに使わない備品が奥に眠ってることって多いもんな。

整理整頓は“経営スキル”でもあります。

ストレージが整うと、発注ミスが減り、

結果的に原価率の安定にもつながるんですよ。

狭い店のバックヤードを確保する工夫

| 工夫 | 内容 |

|---|---|

| 棚を縦に伸ばす | 高さを使って収納量を稼ぐ。天井近くまで有効活用。 |

| 可動式ワゴン | 仕込み・片付けを同じ場所で行う店に便利。 |

| 折りたたみテーブル | 作業台を必要な時だけ展開できる。 |

| パーテーション収納 | お客様の目線を遮りながら収納を確保。 |

10坪でも、これらを組み合わせればバックヤードを圧縮できます。

“スペースを削る”のではなく、“機能を重ねる”発想が大切です。

バックヤードって、ただの荷物置き場じゃなかったんだな。

ここを軽視すると、営業中のストレスが増えるわけか。

そうなんです。

お店の効率は裏で決まります。

さて、次はいよいよ“お客様が最初に出会う場所”。

看板とファサードの設計を見ていきましょう

ソファーは第2のストレージ

ソファー?あれってくつろぐための席じゃないの?

はい。でもワンオペ店ではソファー=収納家具として設計するのが定石です。

座面を開けて中を収納スペースにできる「ベンチボックスソファ」は、

小規模店オーナーの“隠れ人気アイテム”ですよ。

| ストレージタイプ | 収納例 | メリット |

|---|---|---|

| ベンチボックスソファ | トイレットペーパー、紙ナプキン、備品 | 客席内に“見えない倉庫”を作れる |

| カウンター下引き出し | レジロール紙、箸、伝票類 | 提供や会計の手間を減らせる |

| ソファ下キャスター収納 | 仕入ストック、販促物 | 掃除時も動かしやすい |

バックヤードを増やすのではなく、「見せないストレージ」を前に持ってくる。

10坪店舗では、この発想が“広さの錯覚”を生みます。

まとめ

ここまで見てきたように、図面づくりは「見た目のデザイン」じゃなく、

“どう動くか・どう回すか”を決める設計でしたね。

動線とゾーニングを意識するだけで、お店の回り方も売上もまったく違ってきます。

つまり、図面は「経営の設計図」。

厨房・客席・バックヤード――どこをどう使うかが、

一人営業(ワンオペ)の快適さと効率を決めます。

見た目よりもまず“動きやすさ”。

そのうえで、席数や収納を工夫すれば、10坪でも理想の空間は作れます。

図面の段階で考え抜くことが、開業後の「余裕のある働き方」につながるのです。

よし!図面の大切さはわかった!

でも、実際にその図面を形にしてくれる内装業者って、どう探せばいいんだ?

ぼったくられたり、相性が悪かったら怖いし……。