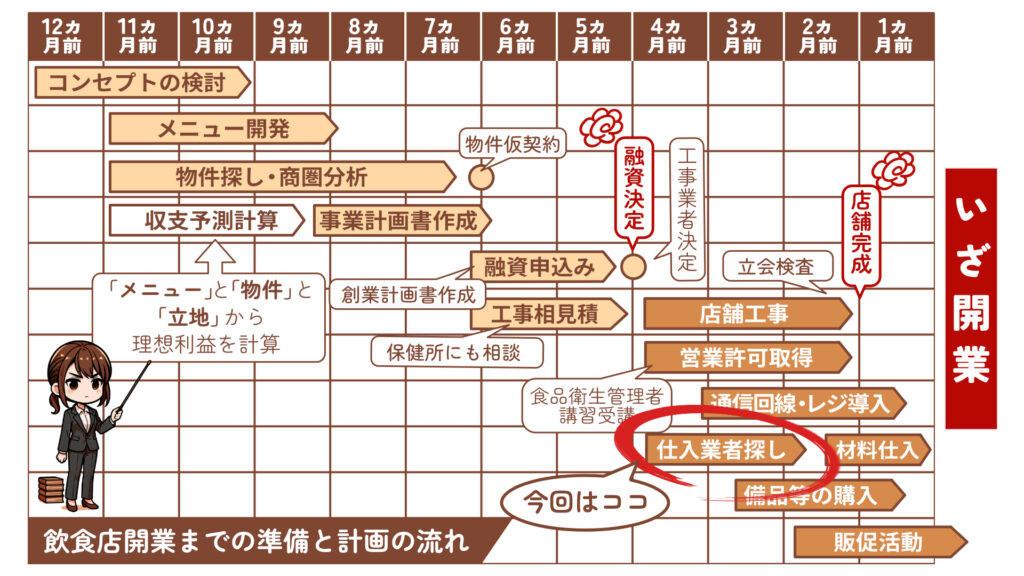

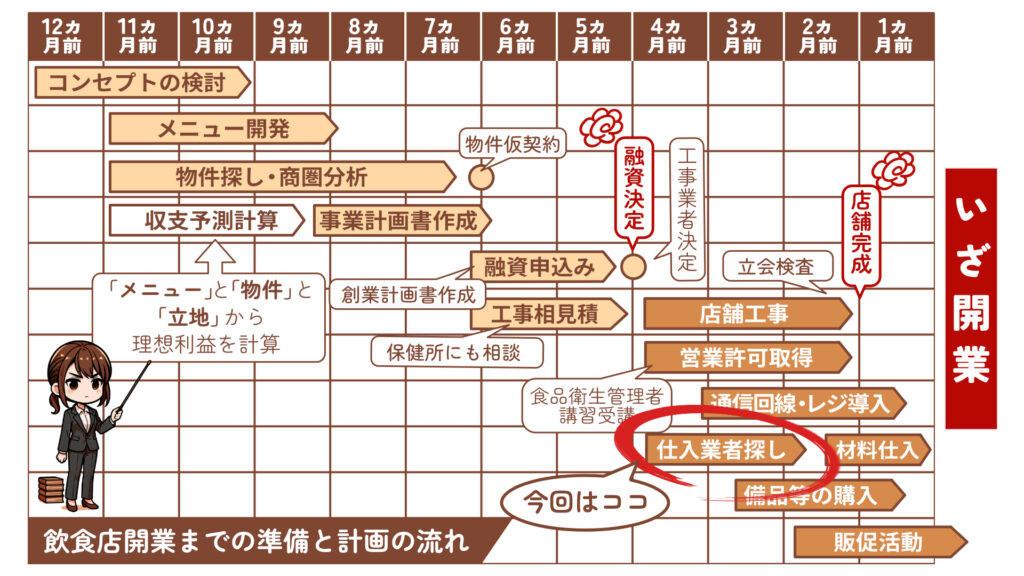

甲斐承太郎

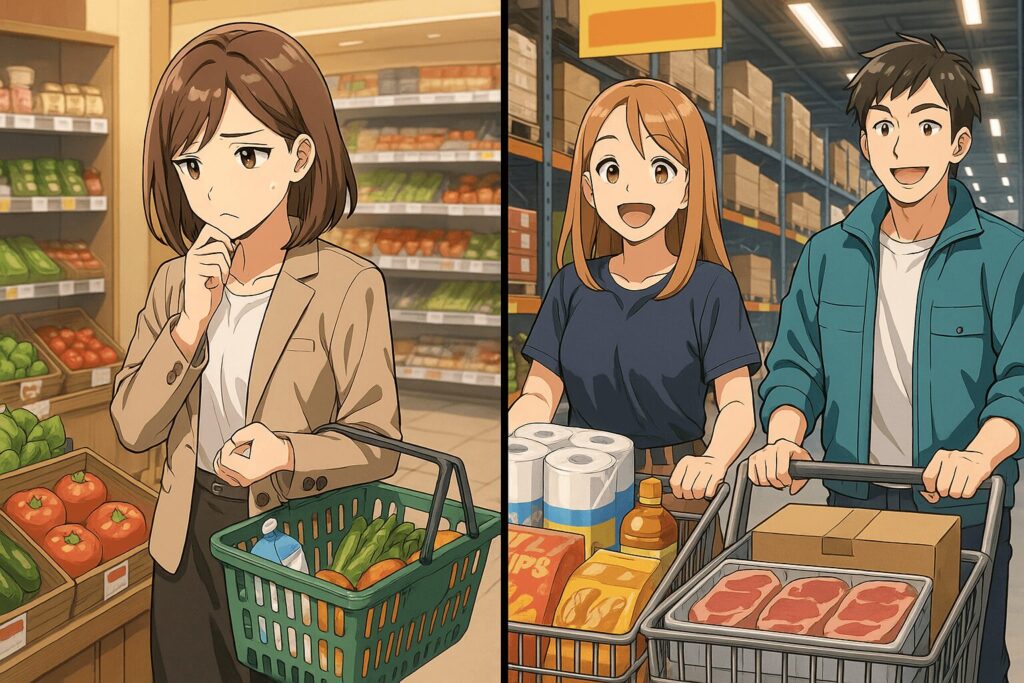

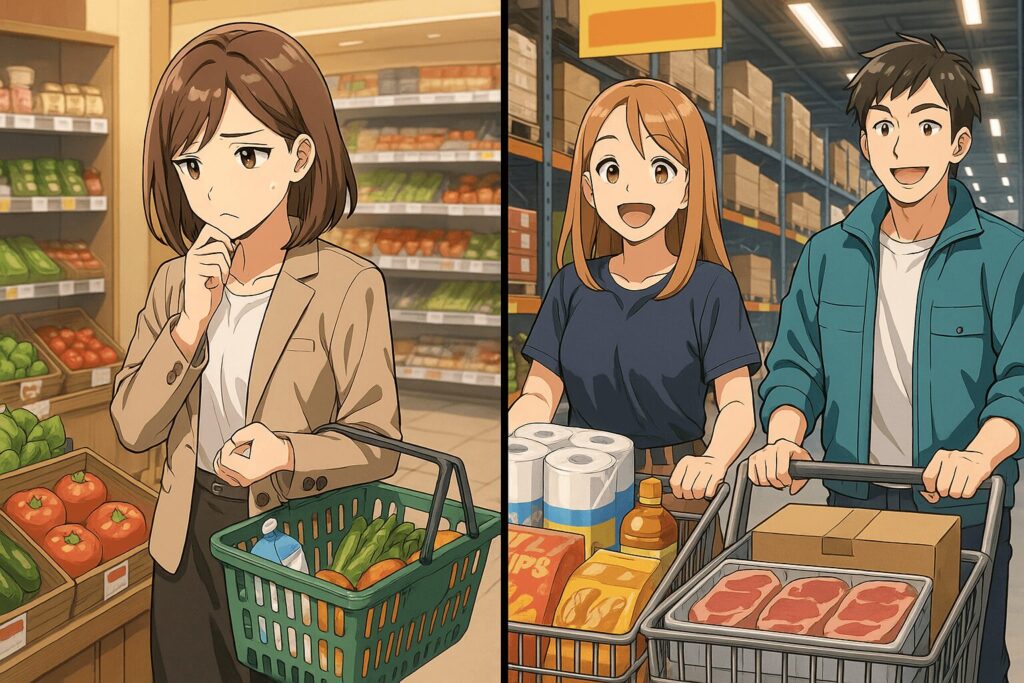

甲斐承太郎小さな飲食店を始めるときって、スーパーで食材を買ってもいいの?

それとも業者を探さなきゃダメ?

最初はスーパーでも構いませんよ。

ただし、それはあくまで「つなぎ」です。

飲食店は“味とコスト”の両輪で成り立つ商売ですから、仕入れが安定しなければ、原価も利益もブレてしまいます。

同じ鶏もも肉でも、仕入れ先が違えば30%単価が変わることもあるんです。

この差が1ヵ月、1年と積み重なれば、経営全体に響きます。

- 最適な仕入れ業者の選び方が理解できます。

- 仕入れ先ごとのメリットデメリットを理解し吟味することができます。

- 飲食店とメーカー協賛の関係について知ることができます。

結論を言えば、仕入れは「安さ」より「安定性」と「信頼性」で選ぶべきです。

安くても納期が遅れたり、品質がブレたりする業者では長続きしません。

仕入れの安定こそが、味の安定、そしてお店の信用につながります。

第0章|そもそも飲食業とは

仕入れの基礎知識として飲食業とは何かを考えてみましょう。

飲食業とは「材料を仕入れ、それを調理・加工して、料理という製品をつくり、空間とともに販売する」ビジネスです。

仕入れたものをそのまま売るのは小売業。

つまり飲食業は“製造業+接客業”の要素を持った特殊な業態なんです。

たとえばビール。

ただ瓶や缶を渡すだけなら小売ですが、飲食店では栓を抜き、泡の高さを整え、グラスと空間で体験を提供する。

この「体験」こそが付加価値です。

つまり、飲食業の本質は“仕入れた素材をどう加工し、どう価値を上乗せするか”にあります。

だからこそ、仕入れの質が店の価値を決める。

ここを理解しておくことが、すべての出発点です。

確かに!

やっぱり居酒屋で最初の一杯目のビールはたまらなく美味しく感じるもんね。

アルコールが苦手な僕でも美味しさがわかるもん。

お客さんが「わざわざお店で飲みたい・食べたい」と思う理由のこと。

それは味だけでなく、温度・香り・雰囲気・接客・器・音など、五感すべてに関わる価値です。

つまり、同じ材料でも「どんな空間で」「どんな演出で」「誰が出すか」で価値が変わる。

これが飲食業が生み出す“付加価値”です。

一般食品と業務用食品の違い

疑問なんだけど、スーパーで売ってる食材と、いわゆる“業務用の食材”ってどう違うの?

見た目は似ていますが、中身の設計思想がまったく違います。

スーパーの商品は一般消費者が“少量・見た目・安心感”を求めるのに対して、業務用は“効率・量・コスト”が重視されます。

たとえば、業務用のカット野菜はすぐ使える状態で届く。

一方でスーパーの野菜は家庭で調理する前提だから、サイズもバラバラなんです。

業務用とは、プロが安定して同じ味を再現できるように最適化された素材。

つまり「見た目ではなく、機能を売っている」商品群です。

| 項目 | 一般食品(スーパー) | 業務用食品(飲食店向け) |

|---|---|---|

| 包装 | 見た目・情報重視(小分け・デザインあり) | 簡素包装・業務サイズ(内容量重視) |

| 価格 | 販売コスト込みで割高 | まとめ買い前提で単価が安い |

| 加工状態 | 調理前提ではない(家庭用) | メニュー対応(カット済み・下処理済み) |

| 供給単位 | 小ロット・不定期購入 | 大ロット・定期納入可能 |

| 品揃え | 誰でも使いやすい定番商品 | プロ向け・希少・専門用途が多い |

つまり、スーパーの商品は“家庭のキッチン向け”。

業務用は“お店の厨房向け”。

プロの現場では、時間も人手も限られているため、効率的に仕込み・提供できるかが重要になるんです。

だから業務用食材を扱える仕入れルートを持つことが、

「家庭料理」と「商売としての料理」の分かれ道になります。

第1章|まず整理しよう:何を・どこから仕入れるか

仕入れって言っても、考えることが多すぎてどこから始めていいのかわからないな…。

食材もあるし、備品もあるし、サービスもあるし…。

焦らず順番に整理すれば大丈夫です。

最初にやるべきは、「お店に必要なモノとコトの洗い出し」。

メニューを軸に、厨房や客席で必要なものをリストアップしていきましょう。

具体的には次の3分類に整理します。

- 食材・飲料(メニュー開発に直結するもの)

- 例:肉・魚・野菜・調味料・酒類・ドリンクベースなど。

- 備品・消耗品(お客さんやスタッフが使うもの)

- 例:食器、割り箸、ナプキン、洗剤、伝票、レジロール紙など。

- サービス・外部業者(運営を支えるもの)

- 例:清掃業者、POSレジ、会計ソフト、広告・デザインなど。

要は、“何を買うか”より“どのくらいの頻度で必要か”を明確にすることがポイントです。

頻度が高いほど、仕入れコスト・配送コスト・発注手間のバランスが経営に効いてきます。

仕入れリストをつくるときのコツ

| 項目 | 考えるポイント | 目的 |

|---|---|---|

| 品名 | メニューや用途から明確に | 何を仕入れるかの基準化 |

| 数量 | 一度にどれだけ使うか | 発注サイクルの把握 |

| 使用頻度 | 毎日・週1・月1など | 在庫の回転率を予測 |

| 単価 | 想定仕入れ価格 | 原価計算・利益率算出 |

| 希望仕入先 | スーパー/業務用スーパー/卸業者など | 取引ルートの仮設定 |

この表をベースに「食材」「備品」「サービス」の三本柱を整理すれば、

開業計画書の“仕入計画”欄にもそのまま反映できます。

つまり、仕入れリストは事業計画の下書きでもあるわけです。

リストをつくる過程で、「この作業は外注できる」「この消耗品はネット通販で安い」など、コスト削減のヒントも見えてきます。

仕入れの整理は、開業後の経営シミュレーションそのものです。

なるほど。

つまり“どこから仕入れるか”の前に、“何を仕入れるか”を整理するのが先なんだね。

今回は食材・飲料について解説していきます。

次の章では、実際にどんな仕入れルートがあるのかを見ていきましょう。

それぞれのメリットとデメリットを知れば、自分のお店に最適な組み合わせが見えてきます。

第2章|仕入れ先の種類と特徴

仕入れって言っても、スーパーから市場、ネットまでいろいろあるよね。

結局、個人でやる小さな店にはどこが向いてるの?

仕入れ先は大きく分けて6タイプあります。

どこが正解というより、それぞれに“得意分野”があるんです。

複数を組み合わせて、自分の営業スタイルに合ったルートを作るのがポイントですね。

目的は「最安値」ではなく「安定・信頼・効率」。

コストと利便性のバランスを取ることが最重要です。

| 仕入れ先タイプ | 配送 | 小ロット対応 | 掛け払い | 主なメリット | 主なデメリット |

|---|---|---|---|---|---|

| 近隣スーパー ・商店 | × | ○ | × | すぐ買える、品質確認できる | 価格が高く、安定供給に弱い |

| 業務用スーパー | × | ○ | × | コスパが良く、品揃え豊富 | 現金払い、立地次第では不便 |

| 市場 | △ | △ | △ | 新鮮、交渉できる、 希少食材あり | 休市や天候に左右されやすい |

| 卸売業者 (営業型) | ○ | △ | ○ | 掛け払い・配送対応、交渉可 | 小ロット不可、契約まで時間 |

| 卸売業者 (通販型) | ○ | ○ | ○ | ネット注文OK、誰でも利用可 | 商品確認不可、配送料発生 |

| 生産者(直取引) | △ | ○ | 交渉次第 | 鮮度抜群、ストーリー性が出せる | 供給不安定、季節変動あり |

個人店の多くは「業務用スーパー+営業卸+ネット通販」の組み合わせが主流です。

スーパーや市場は“緊急時の補助ルート”として確保しておくと安心。

生産者との取引は、看板メニューや限定メニューで“差別化”を出すときに有効です。

複数ルートを持っておくことがリスクヘッジ。

どこかが止まっても営業を続けられるよう、最低2〜3ルートは持っておきましょう。

なるほど。

仕入れ先って、安いところを一つに絞るより、複数を組み合わせる方が安定するんだね。

そうです。

次の章では、その“組み合わせ方”──つまり「コストを抑えながら安定仕入れを続けるテクニック」について、もう少し掘り下げていきましょう。

第3章|コストを抑える仕入れテクニック

仕入れって、どうしてもお金がかかるよね…。

少しでも安く抑えるコツってあるの?

「安く買う」よりも「無駄を減らす」と考えましょう。

飲食店の原価は、仕入れ値よりもロスと発注ミスで崩れることが多いんです。

在庫を抱えすぎず、必要な分を安定して回す仕組みを作るのが、実は最大のコスト削減です。

つまり、仕入れの最適化とは“量とタイミングの管理”。

必要な時に、必要な量を、適正な価格で入れることができれば、それだけで利益は安定します。

コストを抑える5つのポイント

| テクニック | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ① 大口発注・定期注文の活用 | 仕入れをまとめて発注し、送料を削減。定期契約で値引き交渉も可能。 | 単価ダウン+安定供給 |

| ② 規格外・アウトレット食材の利用 | 形が不揃いでも品質が良い食材を安く購入。 | コスト30〜50%削減も |

| ③ 発注履歴の記録と分析 | Excelやレジデータで単価・数量・仕入先を管理。 | 相場変動に気づける |

| ④ 相見積り・比較購入 | 同じ商品を複数業者で比較。 | 最適価格の見極め |

| ⑤ 長期取引による信頼構築 | 常連顧客のように継続取引を続けることで特別価格・柔軟対応を得やすい。 | 交渉力アップ |

たとえば、毎週同じ曜日に同じ量を発注していると、

業者側も在庫を読みやすくなるため、定期契約での値下げ提案をしてくれることがあります。

逆に、発注がバラバラだと、どうしても割高になりやすいんです。

また、発注履歴を残しておくと、原価計算にも使えます。

過去3ヶ月の平均仕入れ単価を出すだけで、仕入れ先の見直し判断ができます。

数字で見ると、感覚よりはるかに差が出ます。

なるほど…。

仕入れって“買い物”じゃなくて“経営の数字を作る作業”なんだね。

その通りです。

お店の利益は、厨房ではなく仕入れの時点で決まると言ってもいい。

次の章では、そんな“仕入れの価値”をさらに高める方法──

地元の生産者との直接取引と「地産地消」の可能性を見ていきましょう。

第4章|地産地消と生産者との直接取引

最近「地産地消」とか「生産者直送」ってよく聞くけど、

個人店でもそんな取引ってできるの?

もちろん可能です。

むしろ、個人店だからこそ実現しやすいんです。

大手チェーンは全国共通メニューを維持するため、仕入れを中央化せざるを得ません。

一方で個人店は、柔軟にメニューを変えられるので、地元の旬の食材を取り入れやすい。

それが「この店でしか食べられない価値」になります。

経営的にも合理的です。

中間マージンがなくなる分、鮮度が高く、仕入れ単価も下がる。

そして“地元の応援”というストーリーが、お客さんの共感につながります。

地元生産者と取引するメリット

| メリット | 内容 |

|---|---|

| 鮮度 | 収穫・水揚げから最短で店舗へ。味と見た目が格段に良くなる。 |

| コスト | 中間流通が減る分、単価が安定・割安になることが多い。 |

| 独自性 | 他店にはない希少食材を扱える。メニューに“物語”が生まれる。 |

| 関係性 | SNSやイベントなど、地域との繋がりを築きやすい。 |

たとえば、鷹栖町でトマト農家さんと直接契約して「朝採れトマトのカプレーゼ」と銘打てば、同じ料理でも“地域限定メニュー”に早変わりします。

これは価格競争ではなく、価値競争の発想です。

ただし、季節や天候によって供給が不安定になるのがリスク。

主力メニューの素材は通常ルート、生産者ルートは“限定メニュー”に使うのが現実的です。

つまり、地元の農家や漁師とつながるのは“コストカット”じゃなくて“差別化”なんだね。

そうです。

価格ではなく、ストーリーで選ばれる店になること。

それが個人店の最強の武器です。

では次の章で、その取引を円滑に続けるための「条件設定と契約の基本」を見ていきましょう。

第5章|取引条件をしっかり決めてトラブル防止

仕入れの話って、なんか信頼関係で成り立ってるイメージがあるけど…。

契約とかって本当に必要なの?

信頼関係はもちろん大切ですが、信頼とルールは別です。

価格や納期、支払い方法を曖昧にしたまま取引を始めると、

「言った・言わない」で揉める原因になります。

きちんと条件を決めておけば、相手も安心して取引できますよ。

契約書まではいかなくても、

メールや発注書などで「合意の証拠」を残すことが最低限のルールです。

飲食業は“信用商売”であると同時に、“証拠商売”でもあります。

取引条件で確認すべきポイント

| 項目 | 内容 | チェックの目的 |

|---|---|---|

| 品質基準 | どんな状態の商品を納品するか。傷みや規格外の判断基準。 | 品質トラブル防止 |

| 納品価格 | 単価、送料、手数料などの総額を明確に。 | 価格変動リスク回避 |

| 納期・配送方法 | いつ・どこに・どんな方法で届けるか。 | 欠品や遅延の防止 |

| 最低ロット | 一回の発注で必要な最小数量。 | 在庫・現金管理の安定化 |

| 支払い条件 | 現金・掛け払い・締め日と支払日を明確に。 | 資金繰りの見通し確保 |

| 緊急時の対応 | 欠品・遅配・不良品の際の対応方法。 | 混乱時の責任分担明確化 |

| 休業・長期連休対応 | 業者の休みを把握して発注を前倒し。 | 供給ストップ防止 |

たとえば「月末締め・翌月10日払い」なのか、「納品都度現金」なのか、

これを明確にするだけでも、後の資金繰りがぜんぜん変わってきます。

条件を曖昧にしたまま取引を始めてしまうのが、個人店にありがちな落とし穴です。

契約内容を可視化することは、お互いにとっての防衛策。

書面化するだけで、信頼が強くなるというデータもあります。

言葉ではなく、ルールで関係を築くのがプロのやり方です。

なるほど、契約書って「相手を信じてないから書く」んじゃなくて、

「信頼を守るために書く」ってことなんだね。

そうです。

商売はもらうお金はできるだけ早く、支払うお金はできるだけ後に回す。これが大原則です。

取引条件を整えることは、ビジネスの“安全装置”なんです。

次の章では、仕入れの中でも特に重要な「お酒の仕入れ」と、

そこに関係する“メーカー協賛”について見ていきましょう。

第6章|酒類の仕入れとメーカー協賛の仕組み

飲食店をやるならお酒の仕入れもすごく大事だよね。

でも、酒屋とかビールメーカーの関係って正直よくわからないんだよな。

お酒の仕入れは飲食業の中でも最も利益率が高い分野です。

だからこそ、どこから・どんな条件で仕入れるかで経営の安定度が変わります。

そして、酒類業界には独特の仕組み──「メーカー協賛」が存在します。

これは、メーカーが自社商品を扱ってもらうために、店側に支援を行う制度です。

つまり、店はメーカーの“広告パートナー”にもなるということ。

協賛を受ける代わりに、そのメーカーの商品を中心に扱う契約が結ばれます。

酒類の仕入れで見るべきポイント

| チェック項目 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 配達サービス | 店舗までの配送・補充の有無 | 小規模店では配達料が別の場合あり |

| 営業時間・休業日 | 店の営業サイクルと合うか | 定休日が重なると納品が止まる |

| 価格設定 | 樽・瓶単価、PB(プライベートブランド)商品の有無 | 単価よりも仕入れ条件を確認 |

| サポート内容 | グラス・ジョッキ・ポスターなどの備品提供 | 無償貸与品は返却義務がある |

| 支払い条件 | 掛け払いの有無・締め日 | 現金取引限定の業者も多い |

ビールメーカーは直接取引ではなく、地元の酒販店(卸)を通じて販売するのが一般的です。

その酒販店がメーカーと店舗の橋渡しをしてくれる。

ここで関係を築くと、グラス・ジョッキ・冷蔵庫・看板などの協賛品を受けられることもあります。

協賛の内容は店の規模によって変わります。

例えば10坪前後の小さな店なら、数万円〜十数万円分の物品提供。

大きな店舗なら看板・外装・メニュー印刷など、より大きな支援になることもあります。

メーカー協賛の具体例

| 協賛内容 | 提供者 | 条件 |

|---|---|---|

| 店頭看板・のれん・グラス提供 | ビールメーカー | 自社銘柄をメインに扱うこと |

| 冷蔵庫やビールサーバーの貸与 | 酒販店・メーカー連携 | 定期的な仕入れとメンテ契約 |

| メニューブック・卓上POP制作 | メーカー | メインドリンクメニューで採用 |

| 開店支援金・試飲会招待 | メーカー・販売代理店 | 期間限定・取引実績による |

協賛を受けると、グラスやビールサーバーがタダで手に入るように見えますが、

その代わりに特定メーカーの銘柄しか扱えない制約が生まれることもあります。

たとえば、サッポロビールの協賛を受けた店では、アサヒやキリンを扱えないこともあります。

契約の自由度と支援の大きさはトレードオフです。

自分の店のコンセプト──「地元密着」なのか「自由なセレクトバー」なのか──を基準に、どの程度の協賛を受けるか判断しましょう。

なるほど、協賛って“支援”というより“提携”みたいな関係なんだね。

うまく使えば助かるけど、縛りもあるってことか。

その通りです。

協賛をうまく活かすには、酒屋との信頼関係が何より大事です。

メーカーよりも、実際に取引してくれるのは地元の酒販店。

仕入れの相談も、納品のトラブル対応も、まずはそこで決まります。

仕入れ先とは「商品」だけでなく「関係」を買っている。

そう考えると、価格よりも誠実な業者を選ぶことの意味がよくわかりますね。

ちなみにお店を閉めるときに返却する契約もあります。

つまりレンタルに近い感じ場合もあるのでご注意ください。

なるほど…。

お酒ってただの仕入れじゃなくて、店の“ブランド”を一緒に作っていくパートナーなんだね!

まとめ

仕入れは単なる「コスト」ではありません。

それはお店の“血流”のようなもので、止まれば経営が止まります。

安さを追うよりも、信頼・安定・効率を重視することで、結果的に利益が残ります。

そして、仕入れ先との関係づくりは、あなたの店の信頼を築く第一歩でもあります。

データで見れば、飲食店の原価率は30%前後が理想です。

この数値を守るために必要なのは、「計画的な仕入れ」と「単価の記録」。

仕入れ履歴を管理し、平均単価を常に把握していれば、原価のブレを防げます。

つまり、数字で見える経営を始めることが、成功の条件です。

仕入れって、今までは“裏方の仕事”だと思ってたけど、

実はお店の個性や信頼、利益まですべてを作る中心だったんだね。

これからは、「どこで買うか」じゃなくて「どう付き合うか」で考えていこうと思うよ。

次はお店の中身を作っていくよ!!