甲斐承太郎

甲斐承太郎飲食店を開業するには「飲食店営業許可」ってのが必要なんでしょ?

でも実際にはどんな資格が必要で、どこに申請すればいいの?

保健所って聞いたことあるけど…いろいろ不安なんだよね。

たしかに、初めて飲食店を始める人にとっては「営業許可」って聞くだけで身構えちゃいますよね。

必要なのはたった2つの資格と、少しの準備だけ。

流れさえわかっていれば、だれでもスムーズに取得できます。

よくある疑問やミスもしっかり解説していくので、この記事を読めば許可取得の全体像がバッチリつかめますよ。

- 飲食店営業許可とは何か?どんなお店に必要か?

- 申請に必要な資格・書類・設備と流れ

- 無許可営業のリスクと法的罰則

- 業態別に異なる「必要な許可」や「届出制度」の違い

飲食店営業許可を取得するには、「食品衛生責任者」の資格取得

店舗が保健所の設備基準を満たすことが必須です。

申請は営業するエリアを管轄する保健所へ。

申請書類・設備図面・資格証などを用意し、設備検査に合格すれば許可が出ます。

第1章|飲食店営業許可とは?開業前に必ず必要な“最低ライン”

「飲食店営業許可」ってそもそも何のためにあるの?

どうしてそんなに重要なんだろう?

知り合いは「小さな店ならいらないよ」って言ってたけど…。

その考え、ちょっと危険かもしれませんね。

「飲食店営業許可」は、どんな規模・形態の飲食店でも原則必要な許可なんです。

これは食品衛生法で決まっていて、食べ物や飲み物を提供する営業をする場合、例外はほとんどありません。

飲食店営業許可は、国や自治体が飲食店の衛生管理体制を審査したうえで営業を許可する制度です。

この許可があることで、お客さんは「ここは安全に食事ができる店だ」と信頼して来店できるようになります。

法律的には、飲食店営業とは次のように定義されます。

つまり、テーブル席で飲食させる形式なら、カフェでもラーメン屋でもバーでも必ず必要ということです。

許可が必要になる主な業態の例

| ラーメン屋、定食屋 | 飲食店営業許可 |

|---|---|

| カフェ、喫茶店 | 飲食店営業許可+(※菓子製造業) |

| 居酒屋、バー | 飲食店営業許可+深夜営業届出(深夜営業時) |

| ガールズバー、コンカフェ | 飲食店営業許可+風営法許可の可能性 |

| テイクアウト専門店 | 内容により「飲食店営業許可」または「そうざい製造業許可」等 |

えーと…つまり、どんな小さなお店でも、食べる場所があるなら許可が必要ってことか!

その通りです。

そしてもうひとつ大事なのが、「無許可で営業するとどうなるか」という話です。

無許可営業のリスクは?

- 罰則:2年以下の懲役 または 200万円以下の罰金

- 営業停止・営業許可の取得制限(再申請まで2年空ける必要あり)

- 店舗名の公表・地域での評判の悪化

- 従業員の雇用や仕入先との信頼関係も崩壊

たとえ内装が完成していても、営業許可が下りる前に1日でも営業すれば違法です。

「試運転だから」「知人だけだから」などの言い訳は通用しません。

うわ…知らなかったじゃ済まされないんだね。

ちゃんと調べておいてよかった…!

第2章|飲食店営業許可を取るには?必要な資格と設備の条件を確認!

飲食店営業許可を取るには、何を用意すればいいの?

「資格が必要」って聞いたけど、調理師免許とか持ってないんだけど大丈夫かな…

安心してください、飲食店を始めるために調理師免許は不要です。

必要なのは、次の2つの資格と、設備に関する基本的な条件だけです。

飲食店営業許可に必要な“2つの資格”

| 食品衛生責任者 | 必須(全店舗) | 店舗ごとに1名以上の専任が必要。 所定の講習で取得可。 |

|---|---|---|

| 防火管理者 | 条件付き (収容人数30名以上 or 床面積300㎡以上) | 火災予防と避難計画の管理者。 消防法で義務。 |

食品衛生責任者

- 取得方法:保健所などが主催する講習(1日)

- 費用の目安:10,000円前後

- 対象者:誰でもOK(調理経験や資格は不要)

食品衛生責任者は、店内の衛生管理の責任を負う人のことです。

すべての飲食店において1名以上の設置が法律で義務付けられています。

※ちなみに、調理師・栄養士・食品衛生管理者の資格をすでに持っていれば、講習は不要です。

防火管理者

- 取得要件:

- 収容人数が30名以上(スタッフ含む)

- 延床面積が300㎡以上

防火管理者は、店舗の火災予防や初期対応の責任者です。

義務があるのは、以下のような店舗です。

| 店舗の規模 | 必要な講習 | 所要日数 | 費用目安 |

|---|---|---|---|

| 床面積300㎡以上 | 甲種防火管理者講習 | 2日間 | 約8,000円 |

| 300㎡未満 | 乙種防火管理者講習 | 1日間 | 約7,000円 |

なるほど。じゃあ、カウンター6席+テーブル8席くらいの小さな居酒屋なら防火管理者は不要かも?

そのとおりです!

収容人数が30人未満で、店舗面積も狭い場合は防火管理者は不要です。

ただし、イベント時や増席する場合は注意してくださいね。

飲食店営業許可に必要な“設備条件”

| 設備項目 | 条件の一例(札幌市基準) |

|---|---|

| シンク | 2槽シンク(調理ありの場合) ※調理なしなら1槽で可 |

| 手洗い設備 | ボタン式や自動水栓。厨房・トイレ内に設置 |

| 冷蔵・冷凍庫 | 温度計付き。清潔で衛生的な設置が必要 |

| ゴミ箱・戸棚 | 蓋付き・整理された収納設備が必須 |

| 厨房と客席の間仕切り | 必要。扉やカーテンでも可 |

| 床・壁・天井 | 水拭きできる防水仕様が望ましい |

| トイレ | 衛生的な位置に設置。手洗い場併設が基本 |

なるほど、資格と設備さえ揃えれば、いよいよ申請できるってことか!

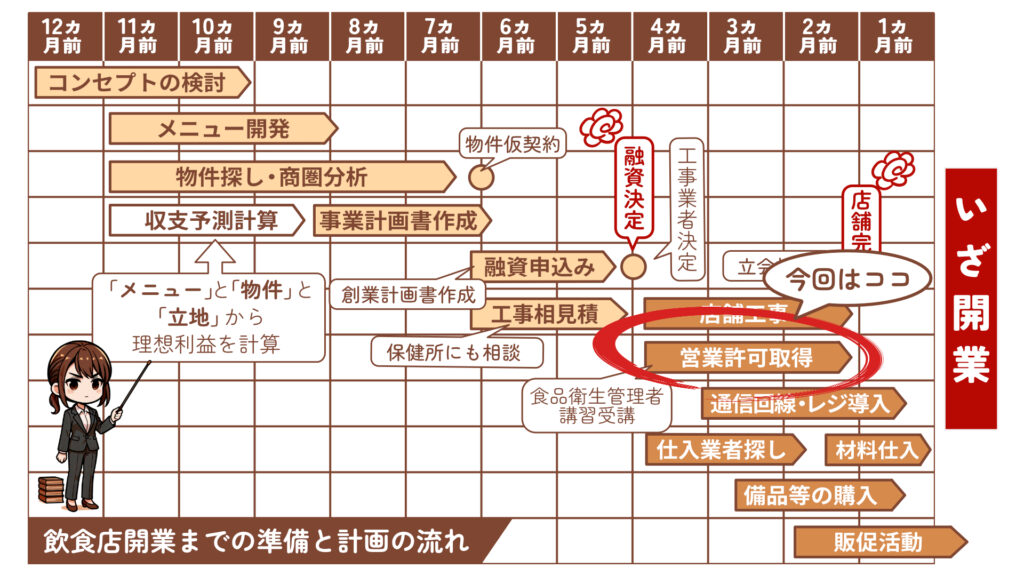

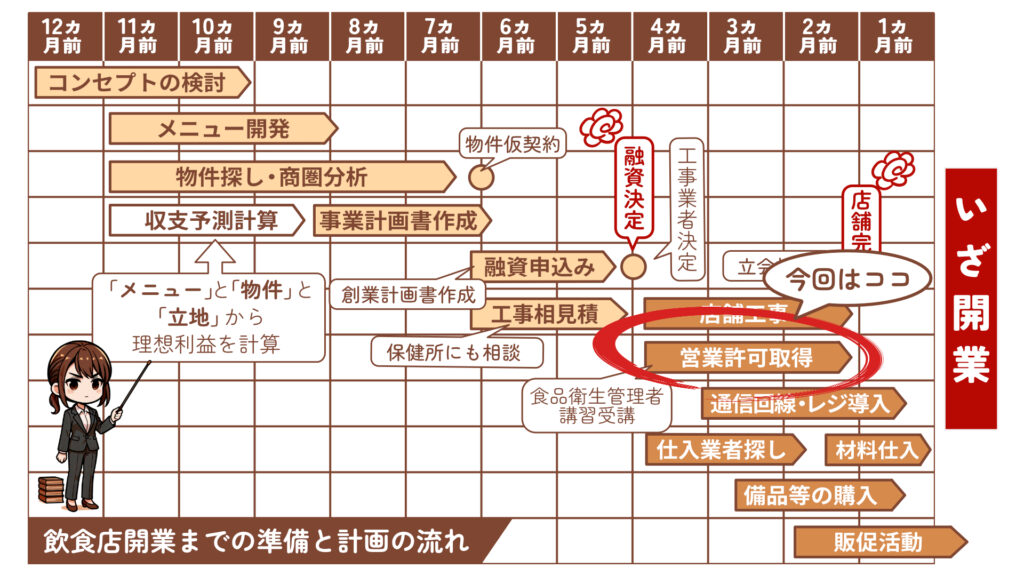

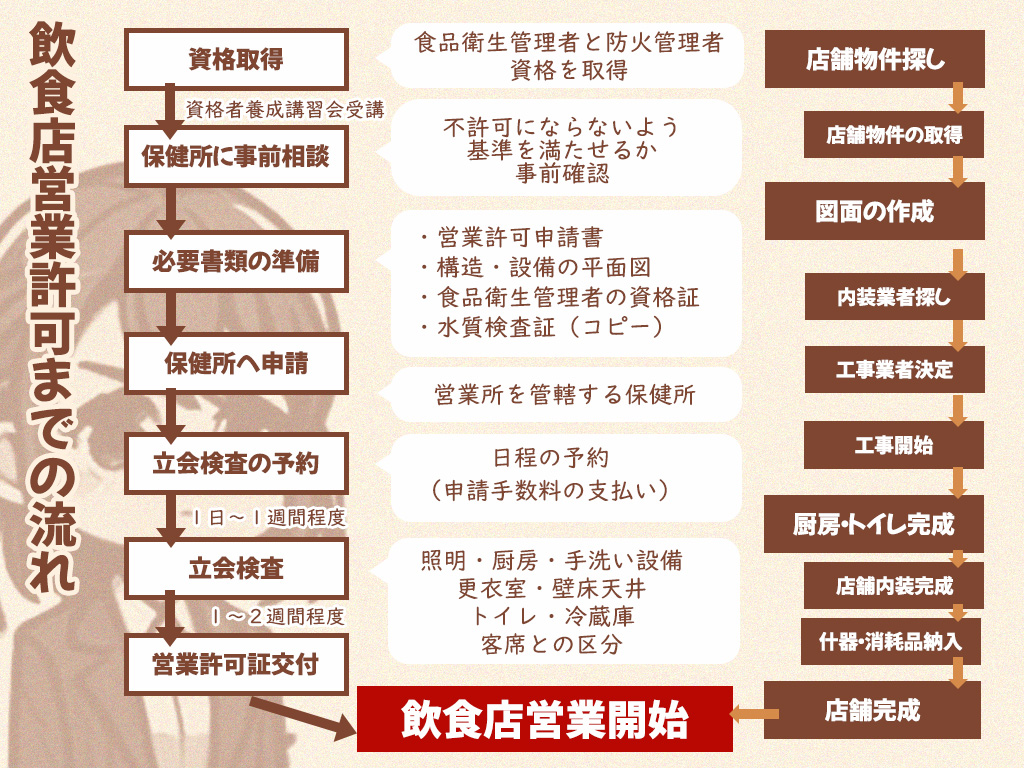

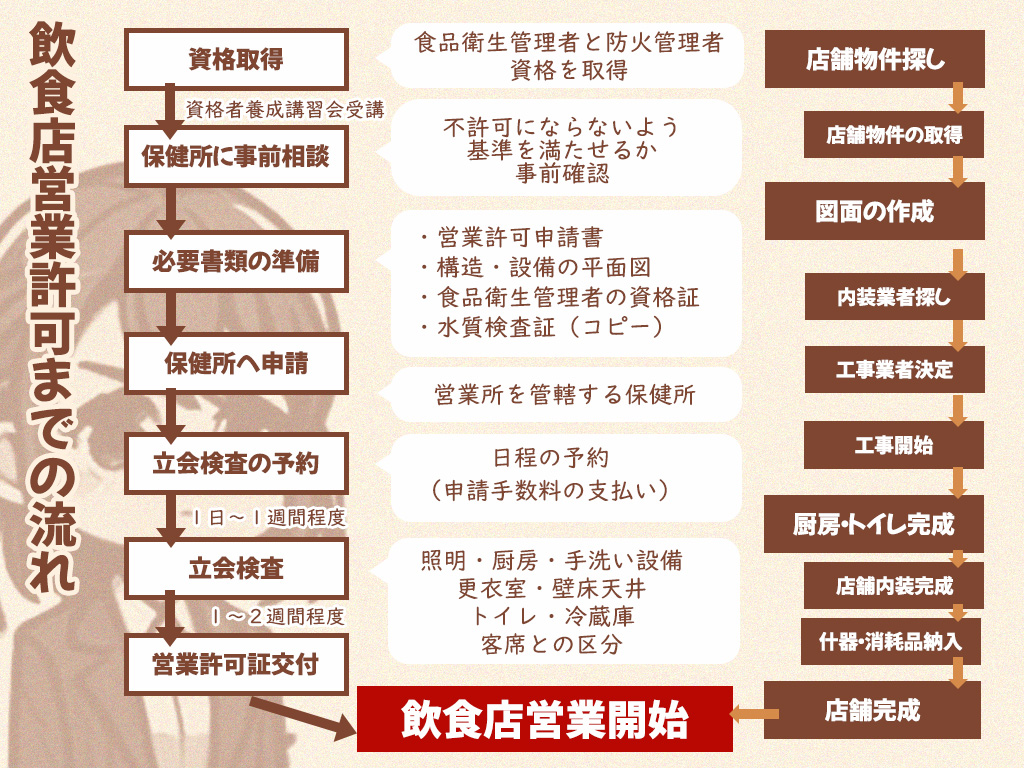

第3章|飲食店営業許可の流れは?申請から取得までのステップを解説!

必要な資格と設備がわかったら、いよいよ申請ってことだよね?

実際にはどこに行って、何をすればいいの?

申請先は、開業予定の店舗がある地域を担当する保健所です。

でも、いきなり書類を持って行ってもスムーズには進みません。

事前相談→書類提出→施設検査→許可交付という順序をしっかり守りましょう。

飲食店営業許可の取得フロー【全体像】

申請から許可証の交付まで、全体で2週間ほどが一般的です。

ただし保健所の混雑状況や不備があればもっとかかるので、早め早めの行動がカギです。

必要な書類リスト(個人事業主の場合)

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 営業許可申請書 | 保健所の窓口またはHPから取得 |

| 構造・設備の平面図(2通) | 手書きでも可、厨房・トイレなど設備の配置図 |

| 食品衛生責任者の資格証明書 | 修了証などのコピーでOK |

| 水質検査成績書 | 井戸水や貯水槽使用の場合のみ必要 |

| 使用許諾書(必要な場合) | 賃貸物件や共有施設での営業時 |

図面ってどこまでちゃんとしてないとダメなの?

CADとかで描けないけど…

図面は定規で描いた手書きでもOKです。

大切なのは、厨房・手洗い場・シンク・冷蔵庫・トイレなどすべての設備の位置とサイズがわかることです。

保健所による「設備検査(立会)」のポイント

| チェック項目 | 合格基準の一例 |

|---|---|

| シンクの数 | 原則2槽。調理を伴わない場合は1槽でも可 |

| 手洗い場 | 自動または肘押し式、洗剤・ペーパータオル設置 |

| 床・壁・天井 | 水拭きできる仕様(防水性が必要) |

| トイレの配置 | 厨房から十分な距離があり、手洗い付き |

| 冷蔵・冷凍庫 | 温度計付き、清潔な設置 |

| 厨房と客席の区切り | 間仕切り、扉、カーテンなどで明確に分離 |

よくある誤解ですが、内装がすべて完成してなくても検査は受けられます。

検査時に必要なのは「厨房」「手洗い」「トイレ」などの衛生設備だけです。

テーブルやイス、グラスなどは後でも大丈夫です。

へえ〜!じゃあ早めに検査を通しておいて、あとは接客練習とか仕込みの準備に集中できるわけか。

検査に合格すれば、数日後に営業許可証が発行されます。

取得後は、店内の見える場所に掲示する義務があります。

第4章|飲食店営業許可の費用はいくら?有効期限と更新手続きも確認!

営業許可って…お金かかるんだよね?

どれくらいかかるの?更新費用とかもあるの?

はい、営業許可は「申請制」なので、取得にも更新にも費用がかかります。

自治体によって多少違いはありますが、今回は札幌市の例でわかりやすく説明しましょう。

飲食店営業許可の費用一覧(札幌市の場合)

| 内容 | 金額(札幌市) |

|---|---|

| 新規申請手数料 | 17,500円 |

| 更新手数料 | 12,200円 |

| 菓子製造業など他業種 | 10,500円〜29,000円 |

更新って、いつやればいいの?

忘れたらどうなるの?

営業許可の有効期限と更新の流れ

| 有効期限 | 5年〜8年(自治体ごとに異なる) |

|---|---|

| 記載場所 | 許可証の下部に明記されている |

| 更新時期 | 有効期限の10日前までに更新手続き |

| 必要書類 | 現在の営業許可証・更新申請書・手数料 |

| 注意点 | 忘れると「無許可営業」とみなされ罰則対象に |

営業許可の更新は、期限の1〜2ヶ月前には保健所から通知が届くケースもありますが、通知がない自治体もあるので注意が必要です。

更新を忘れて営業を続けると、法律上は「無許可営業」と同じ扱いになります。

最悪の場合、営業停止命令や罰則(2年以下の懲役/200万円以下の罰金)が課されるリスクも。

ひえぇ…そりゃ忘れちゃダメだわ…。

スマホのカレンダーに「更新リマインド」入れておこう。

ちなみに、飲食店以外の許可(そうざい製造業・テイクアウト専業など)はさらに金額や期限が異なります。

複数の許可を持っている人は、まとめて更新できる時期に合わせると効率的ですよ。

第5章|無許可で営業するとどうなる?営業許可を甘く見ると危険な理由

正直、申請が面倒だって思っちゃってさ…

ちょっとの間だけ、許可なしで営業しちゃうのって…アリ?

その考え、危険です。

「少しだけ」「内輪だけ」「プレオープンだから」…

どんな理由があっても、無許可営業は違法行為です。

バレたら取り返しのつかない事態に発展しますよ。

無許可営業の法的リスク(食品衛生法違反)

| 法的処罰 | 2年以下の懲役 or 200万円以下の罰金(食品衛生法第72条) |

| 再取得制限 | 営業停止命令+最長2年間、再申請不可の可能性あり |

| 公表リスク | 店舗名・代表者名が行政サイトや報道に掲載されることも |

| 社会的信用 | 保健所・仕入先・顧客・従業員との信頼が崩壊 |

とくに最近は、深夜営業店やコンカフェ・バーなどを対象とした抜き打ち検査が頻繁に行われています。

覆面調査や夜間巡回で無許可が発覚するケースも多く、リスクは高いです。

よくあるNGパターンと勘違い

| NGケース | なぜダメか? |

|---|---|

| 居抜きで前店舗が営業していた | 許可は店舗ごとではなく営業者ごと。再取得が必要 |

| テスト営業・知人だけの試食会 | 調理+提供があれば営業とみなされる可能性あり |

| 書類提出したけど検査前に営業開始 | 検査合格前=無許可の状態。書類提出だけでは営業不可 |

| 許可の有効期限をうっかり過ぎた | 自動更新ではないため、期限切れ後の営業も違法 |

営業許可は、「とりあえず出しておけばOK」というものではありません。

保健所の検査に合格し、許可証を受け取って初めて営業が可能になります。

「うっかり」では済まされないのが、食品と法律に関する話です。

安心して営業するためにも、手続きと許可は“開業準備の最重要項目”として扱いましょう。

第6章|あなたのお店にはどの許可が必要?業態別にチェックしよう

でもさ、普通のカフェやラーメン屋じゃない場合は、他にも許可が必要って聞いたことあるけど…

どんな業態にどんな許可が必要なのか、よくわからないよ~

いい質問ですね。

最近は「キッチンカー」「テイクアウト専門」「夜の営業」など、営業スタイルが多様化していて、必要な許可も変わってきています。

ここでは代表的なケースを一覧で整理してみましょう。

業態別|必要な許可と注意点の比較表

| 業態・スタイル | 必要な許可・届出 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 通常の飲食店・ラーメン屋など | 飲食店営業許可 | 食品衛生責任者・施設基準あり |

| 小売販売のある飲食店 ・カフェなど | 飲食店営業許可+菓子製造業許可(条件により) | ケーキのテイクアウト販売など梱包・小売販売するなら必要。 |

| パン屋 | 菓子製造業+(そうざい製造業許可) | 店内で料理を提供するならさらに飲食店営業許可が必要 |

| テイクアウト専門店 | 飲食店営業許可 or そうざい製造業許可 | 店内で調理して持ち帰るだけでも許可が必要 |

| 惣菜・弁当販売 | そうざい製造業許可 | 包装・陳列を含めて衛生基準がある |

| キッチンカー | 飲食店営業許可(移動販売用) | 給排水設備・タンク容量・営業範囲制限 |

| 自宅での営業 | 飲食店営業許可+建築基準・用途地域の確認 | 調理スペースと居住スペースの分離が必要 |

| コンカフェ・ガールズバー | 飲食店営業許可+風営法許可(深夜 or 接客あり) | 深夜営業や接待行為がある場合は追加許可 |

| 酒の販売(瓶・缶の持ち帰り) | 酒類小売業免許(税務署) | 店内提供と異なり申請が複雑+審査が厳重 |

特に「持ち帰り」「移動販売」「夜の営業」「住居兼店舗」は、営業許可とは別の許可や届出が必要になる場合があります。

そのまま開業しないよう、事前に確認と相談が必須です。

うわぁ…ケースによってけっこう違うんだね…。

間違って申請してたらアウトだったかも!

だからこそ、飲食店営業許可をベースに、あなたのスタイルに応じた追加の許可をセットで考えるのが重要なんです。

もし「このケース、自分に当てはまりそう」と思ったら、それぞれの詳細記事でさらに深掘りしてみてください。

第7章|許可取得に不安があるなら?行政書士に任せるという選択肢

ここまで読んで思ったんだけどさ…

やっぱり申請とか図面とか不安だし、時間もかかりそうで…。

誰か代わりにやってくれる人っていないの?

はい、そういうときこそ頼れるのが「行政書士」です。

営業許可の申請は法律に関わる手続きなので、プロに任せれば安心・時短・確実性がぐっと上がりますよ。

行政書士に依頼できる主な業務内容

| 必要書類の作成・収集 | 営業許可申請書、図面、施設概要書など |

|---|---|

| 保健所との事前相談 | 設備基準や営業内容に関する調整 |

| 営業設備の図面作成 | 手書きでは難しい場合のサポート |

| 検査日の立会い | 保健所の現地検査への同行対応 |

| 許可証の受領代行 | 許可証の受け取りと納品 |

とくに「複数の許可が必要な業態」や「オープン日が迫っている場合」などは、行政書士に任せた方が効率的です。

手続きミスや不備を避けられ、余計な時間やコストをカットできます。

でも…費用が高そうなイメージがあるんだけど…

行政書士に依頼するメリットとコスト感

| 手続きのミスを防げる | 書類の不備による再提出や検査不合格を回避 |

|---|---|

| 準備時間を短縮できる | 保健所とのやりとりを丸投げできる |

| 複数の許可を一括で対応可能 | 飲食店+風営法+深夜酒類提供なども連携対応 |

| 将来のトラブル回避 | 無許可営業・期限切れ更新漏れなどを防止 |

報酬の相場は3万〜10万円程度(地域や対応範囲による)。

「多少お金を払ってでも失敗したくない」「時間が惜しい」人には、十分検討の価値があります。

ちなみに、こやけ企画でも将来的には飲食店営業許可の申請サポートや相談サービスを予定しています。

ブログで知識をつけて、必要に応じてプロに頼む。

この流れがベストですね。

うん、開業準備ってやることいっぱいあるから、こういうサポートがあると心強いな!

第8章|食品衛生法の改正で何が変わった?営業許可と届出制度の違いとは

営業許可って、そんなに厳しく管理されてるんだね…。

でも最近「届出だけでいい業種もある」とか「改正で簡単になった」とか聞くけど、それってホント?

はい、実は令和3年(2021年)の食品衛生法改正で、営業許可の仕組みが大きく見直されたんです。

これまでは「許可が必要 or 不要」の2択だったのが、今は「許可・届出・届出不要」の3分類に整理されました。

改正のポイント:営業形態の3つの区分

| ① 許可が必要 | 保健所の審査・検査が必要 | 飲食店・菓子製造業・惣菜製造業など |

|---|---|---|

| ② 届出が必要 | 書類提出のみ(検査なし) | 焼き菓子製造・コーヒー豆販売など |

| ③ 届出も不要 | 衛生管理リスクが極めて低い | 輸入業者(加工なし)、器具の販売業など |

届出業種は施設基準や検査はありませんが、営業届出を保健所に提出する必要があります。

一方、飲食店のように調理や提供を伴う業態は、今も昔も変わらず「営業許可」が必要です。

- 世帯構造や食生活の変化(外食・中食ニーズの増加)

- 食品の国際流通や輸出の増加

- 食中毒や異物混入の広域発生

- HACCP導入の国際的義務化

これらの背景から、より柔軟で実態に即した衛生管理体制が求められ、制度が改正されました。

その結果として、HACCPに沿った衛生管理の義務化と、届出制度の創設が行われたわけです。

HACCP(ハサップ)とは、食品の製造・調理・提供の全工程でリスクを分析して、重要な管理点を継続的にチェックする仕組みです。

飲食店も、衛生管理計画の記録と実施が求められます。

つまり、営業許可だけじゃなくて、営業中の管理体制も見られるってことか〜!

そのとおり。営業許可はスタートラインにすぎません。

HACCPも含めた「衛生管理の継続」が、これからの飲食店には必要なんです。

まとめ|飲食店営業許可は開業の第一歩。迷ったら早めに準備を!

ここまで、飲食店営業許可について一通り見てきましたね。

飲食店営業許可は、どんなお店でも開業の「最低ライン」となる重要な手続きです。

許可取得でつまずくと、オープンが遅れたり、信頼を失ったり、思わぬ損失にもつながります。

でも、事前にしっかり準備しておけば、必要な手順はシンプルです。

あなたのお店のスタイルに合った申請を、無理なく進めていきましょう。

食店営業許可は、保健所のルールに適合した店舗に与えられる「営業の証明」です。

必要な書類、資格、設備、検査をクリアすれば、必ず取得できます。

- 早めの事前相談でトラブル回避

- 資格と図面は余裕をもって準備

- 業態に応じた許可・届出の確認を忘れずに

お店の営業許可が取れたらいよいよオープンに向けてラストスパートだ!!

まずは集客が大事だよね!!