甲斐承太郎

甲斐承太郎事業計画書を作るって大変だよ!

売上予測を立てるために必要なデータを集める方法、教えてよ!

売上予測の精度を上げるためには、①商圏調査、②ベンチマーク店調査、③店前通行量調査の3つを組み合わせて実施するのが効果的です。

ひとつずつ解説していきます。

- 売上予測の精度を高める具体的な調査手法がわかる。

- 商圏調査、ベンチマーク店調査、店前通行量調査の手順とポイントを理解できる。

- 実践的なデータ収集方法で、信頼性の高い収支計画が作れるようになる。

売上予測の精度を上げるには、適切な調査を行い、根拠あるデータを基にした計画を立てることが重要です。

これにより、事業計画書の信頼性が向上し、お店の成功への地図が完成します。

売上予測の精度をあげる3つの調査

これら3つの調査を実施することで得られる価値について説明します。

事業計画書の成功は、根拠ある売上予測が鍵なりますのでこれらの調査をしっかりすることです。

売上予測の精度を上げる3つの調査

- 1.商圏調査

- エリア内の人口や年齢層、競合店舗の状況を調べ、ターゲット層の存在を確認。

- 市場のポテンシャルをデータで把握することで、計画の土台を築けます。

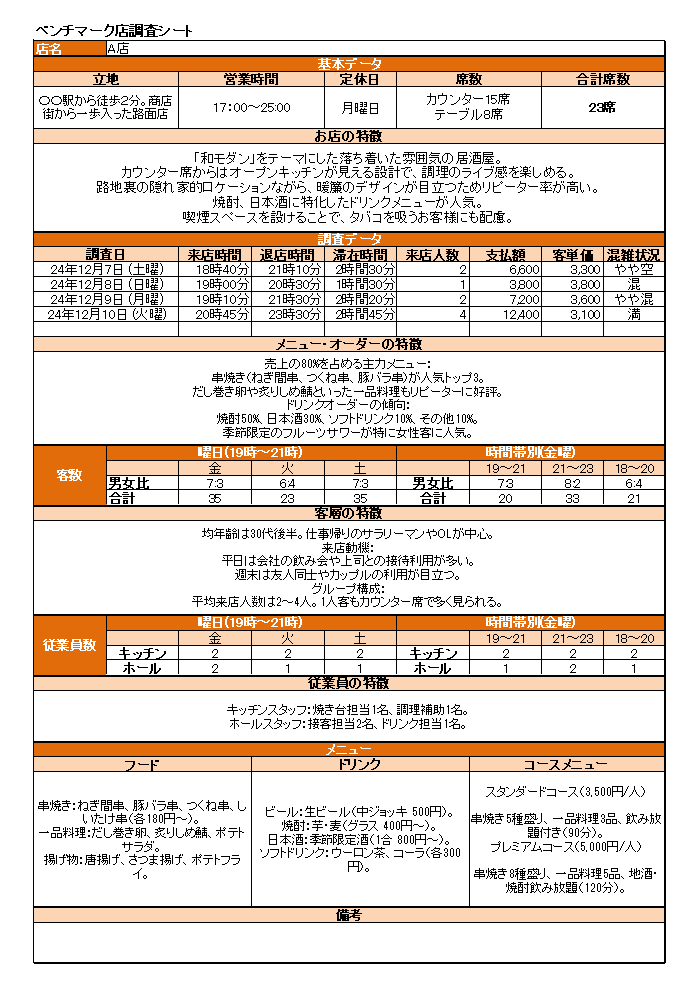

- 2.ベンチマーク店調査

- 参考となる店舗の席数、客単価、人気メニュー、従業員数などを調査。

- 他店の成功ポイントを学び、自店の計画に活かします。

- 3.店前通行量調査

- 店舗前を通る歩行者数や特性を曜日・時間帯別に計測。

- 立地の集客力を数値で把握し、来店予測に役立てます。

これら3つの調査を組み合わせることで、信頼性の高い売上予測を立てることができます。

1.商圏調査とは

で、どの証券を買えばいいの?

証券ではありません。

商圏とは、お店がターゲットとする顧客がいるエリアのことを指します。

この範囲をしっかり調べることで、自分のお店がそのエリアで成功できる可能性を測ることができます。

商圏調査の目的

- ターゲット層がいるかを確認する

- 商圏内にどれだけ自分のお店に来てくれそうな人がいるのかを調べる。

- 競合店の状況を把握する

- 近くに似たようなお店がどれだけあるのか、どんな強みを持っているのかを分析する。

- エリアのポテンシャルを知る

- 商圏全体の人口や昼間人口(働いている人)、夜間人口(住んでいる人)などを調べることで、集客の可能性を予測する。

商圏調査のやり方以下のようにおこないます。

商圏調査の方法

- エリアの選定

- お店を出したい候補地を決め、その周辺を商圏として設定する。

- 例えば、徒歩圏内(500m〜1km)や車での移動圏(5km以内)など。

- 人口データの収集

- 市区町村の統計データや、オンラインの商圏分析ツールを活用。

- 「何歳くらいの人が多いのか」「男性が多いのか、女性が多いのか」などを確認。

- 競合店の調査

- 商圏内にある似た業態のお店をリストアップ。

- メニューや価格帯、混雑具合を観察し、競合の強みと弱みを把握する。

- ターゲット層の行動パターンを観察

- 昼間や夜間の人の流れ、通勤経路や買い物の流れを調べる。

- ターゲットがどこから来て、どこに向かっているかを理解する。

ふーん、結局、そのエリアでどれだけお客さんが来そうかを見るための調査なんだね。

でも具体的にどう使うのさ?

商圏調査をすることで、自分のお店がターゲット層にしっかりフィットするような戦略を立てやすくなります。

例えばラーメン屋の場合だと、商圏の特性に応じて以下のような対応が考えられます。

商圏特性に応じたラーメン屋の戦略(例)

- 20代〜30代の単身世帯が多い場合

- 戦略: 個性の強いスープや限定メニューで差別化「こってり系」「辛味系」など、好奇心旺盛な若者層を引き付ける商品開発。

映えるビジュアルのラーメンをSNSでアピールし、集客につなげる。 - 理由:単身世帯は気軽に外食する傾向があり、話題性や個性を重視する。

- 戦略: 個性の強いスープや限定メニューで差別化「こってり系」「辛味系」など、好奇心旺盛な若者層を引き付ける商品開発。

- ファミリー層が多い場合

- 戦略: 駐車場を完備し、家族向けのサービスを強化お子様メニューやキッズスペースの設置。

テーブル席を多く配置し、ファミリー層がゆったり過ごせる空間作り。 - 理由:

家族での外食は、子どもや親のニーズを満たすことが重要。アクセスの良さや快適さが選ばれるポイントになる。

- 戦略: 駐車場を完備し、家族向けのサービスを強化お子様メニューやキッズスペースの設置。

- 3. オフィス街が中心の場合

- 戦略: 回転率を上げるため割安感のあるランチセットを用意して「時短ランチ」を提供。

カウンター席を多くして、ひとり客をターゲットにする。 - 理由:サラリーマンやOLは昼休み時間が限られているため、手早く食べられることが重要。

- 戦略: 回転率を上げるため割安感のあるランチセットを用意して「時短ランチ」を提供。

- 4. 観光地や繁華街の場合

- 戦略: 地元の名物や観光客向けのメニューを用意北海道なら「味噌バターコーンラーメン」など、地域色を打ち出した商品を展開。

多言語メニューや写真付きメニューで外国人観光客にも対応。 - 理由:観光地では「その土地ならでは」の体験を求める観光客が多い。

- 戦略: 地元の名物や観光客向けのメニューを用意北海道なら「味噌バターコーンラーメン」など、地域色を打ち出した商品を展開。

このように、商圏調査の結果を元にターゲット層に合わせたメニューやサービスを考えることで、売上を伸ばすためのメニュー構成や客単価をある程度コントロール可能になります。

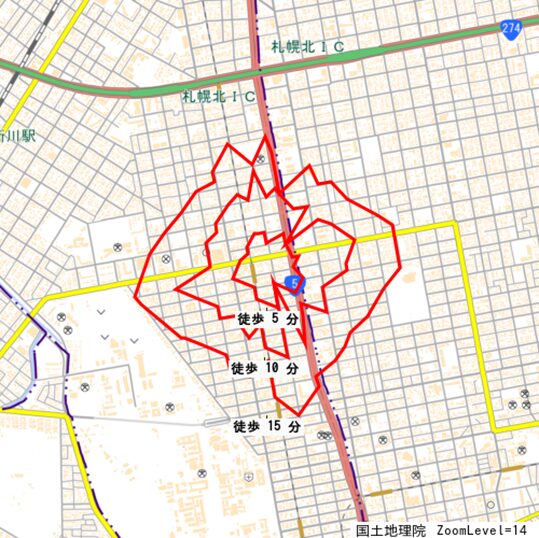

無料で使える商圏分析ツール「jSTAT MAP」

商圏分析には有料サービスもありますが、国の統計をベースにした「jSTAT MAP」は無料で利用でき、十分に実用的です。

「jSTAT MAP」は総務省統計局が提供する地理情報システム(GIS)。

国勢調査などの統計データを地図と組み合わせて可視化でき、

おお!無料でそこまでできるのか。

これなら事業計画書に根拠ある数字を盛り込めそうだね。

jSTATの使い方

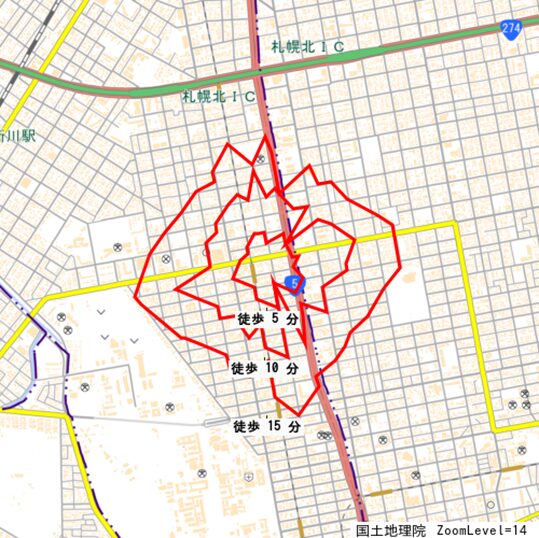

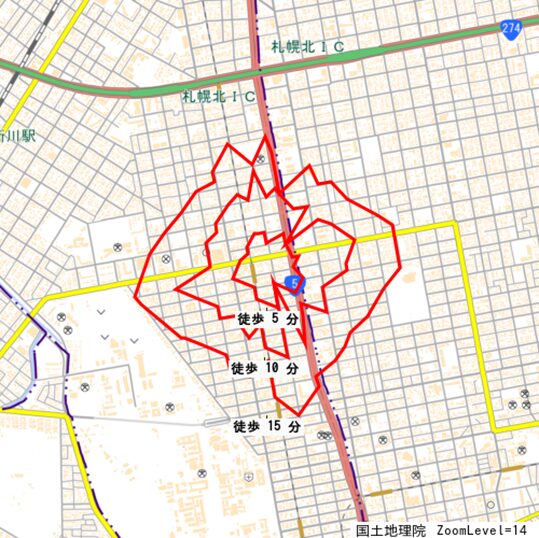

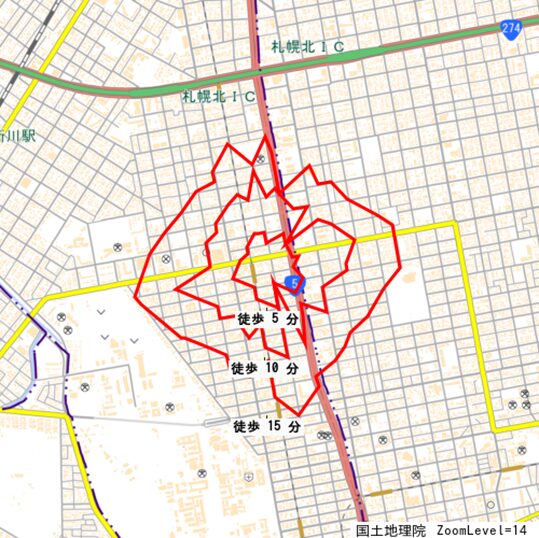

地図上で開業予定地を指定し、ログインすれば「リッチレポート」を作成可能。

商圏は 1次商圏〜3次商圏 を設定でき、徒歩圏(◯分以内)や中心から半径◯mなど、細かく条件を決められます。

- エリア分析レポート

- 商圏エリアを自動で線引きしてくれる

- 「半径500m」や「徒歩10分圏内」などを指定可能

- 手描きの地図作成が不要になり、精度の高い範囲設定ができる

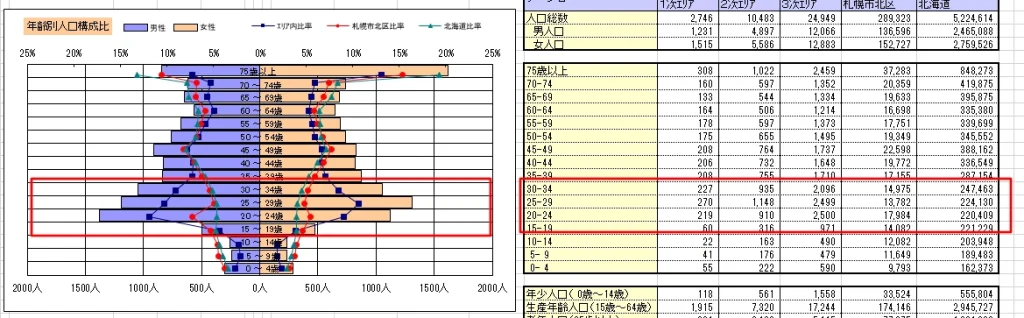

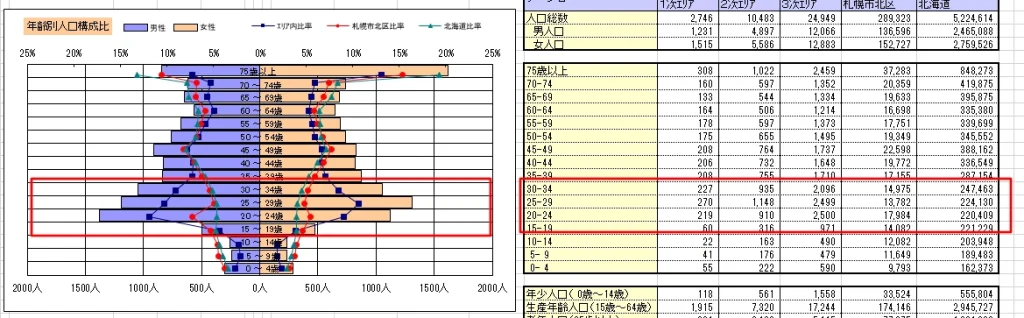

- 基本分析

- 年齢別人口構成や世帯構成を自動集計

- 「20〜30代男性◯人」「単身世帯◯世帯」といった数値がわかる

- ターゲット顧客数を把握でき、予想来店客数の根拠に使える

- 世帯数分析

- 世帯人員別(単身世帯、2人世帯、ファミリー世帯など)の構成比を表示

- 住宅の建て方別(持ち家・賃貸・マンションなど)の割合も確認できる

- 「単身者が多い=外食需要が高い」など、立地特性に応じた戦略が立てやすい

おお!なんかすごい!!でもここまでどうやって調べたんだ!?

もしかして…我々は監視されてるっ…!?

いえいえ、ご安心ください。

これは「偉大なるマザー様」…つまり日本政府や自治体が実施する国勢調査など、公式なアンケート調査の結果を統計データとしてまとめたものなんです。

個人を特定したり、あなたの行動を監視しているわけではありません。

この国勢調査などのビッグデータを、誰でも無料で使える形にまとめてくれているのが「jSTAT MAP」というわけです。

だからこそ、信頼できる根拠として事業計画書にもバッチリ使えるんですね。

補足すると、統計データは「個人情報が保護された形」でしか公開されません。

具体的にはこんな感じで使用します。

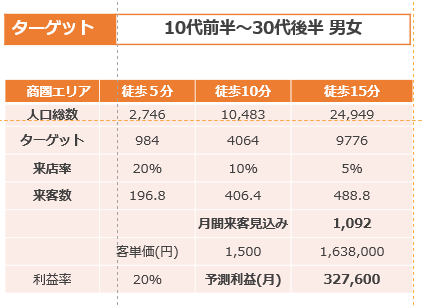

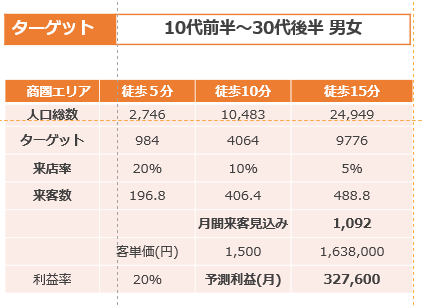

まず「基本分析」から、各商圏エリアの生産人口(例:10代前半~30代後半の男女)をピックアップします。

来店率とは、「ターゲット人口のうち、実際に来店してくれる割合」です。

たとえば今回は、

- 徒歩5分圏内:20%

- 徒歩10分圏内:10%

- 徒歩15分圏内:5%

…と、距離に応じて来店率を設定します。

近くに住む・働く人ほど来店の確率が高くなります。

各エリアごとの予測来店者数に、想定する客単価をかけることで「おおよその月商」を計算できます。

来店率の数値は型で変わる

今回はこの計算だけど、他のパターンもあるの?

はい。ターゲットの「来店型」によって、商圏や来店率の設定方法が変わります。

衝動来店型(立地型・日常利用型)

- 特徴

- 「通勤や通学、買い物ついでにふらっと立ち寄る」タイプのお店

- 例:カフェ・ベーカリー・コンビニ・駅前ラーメン店など

- 来店率の設定例

- 近隣ほど来店率が高く、遠くなるほど低下(例:徒歩5分20%、10分10%、15分5%)

目的来店型(目的型・目的地型)

- 特徴

- 「わざわざそのお店のために足を運ぶ」タイプのお店

- 例:有名パティスリー、評判のラーメン店、話題のカフェなど

- 来店率の設定例

- 商圏が広くなり、近隣以外の来店も見込める

- 駐車場の有無や交通アクセスの良さが来店率に大きく影響する

- 遠方でも「食べてみたい」「体験したい」で来店が期待できる

ターゲットの来店型については下記で解説しています。

2.ベンチマーク店って何?

えっとベンチマーク店ってなに?

何屋さん?

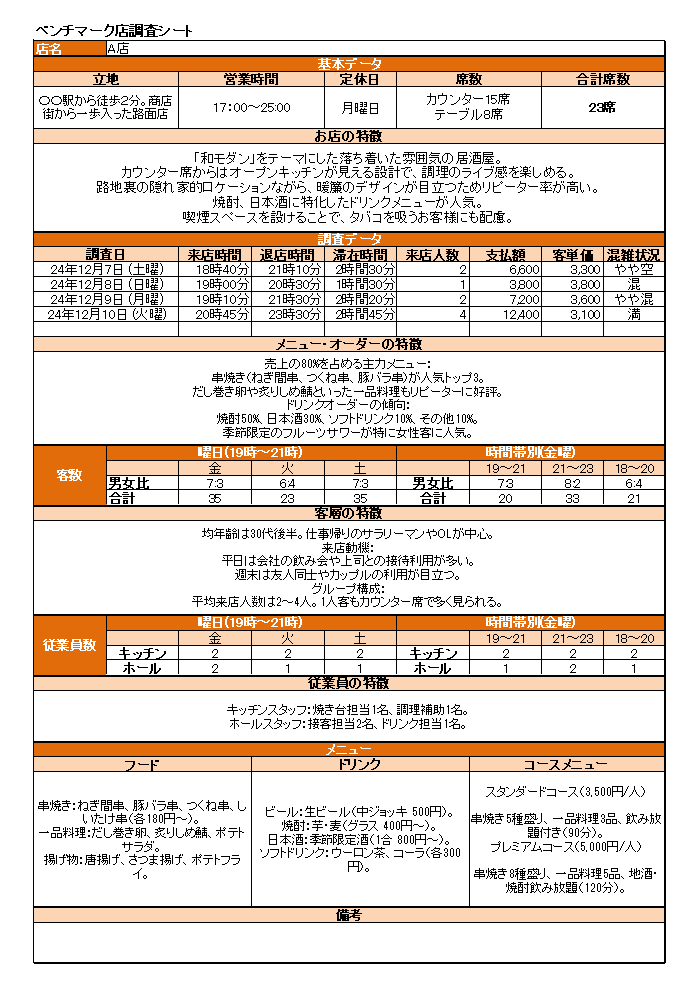

ベンチマーク店というのは、簡単に言うと『自分のお店の参考になるお店』のことです。

具体的には、成功しているお店や自分が目指している業態に近いお店を調査対象として選ぶことを指します。

そのお店のデータを参考にすることで、客単価や回転率、売上予測などをより具体的に立てることができます。

なるほど、つまりお手本にできるお店を見つけて、そこのデータを使うってことか!でも、どうやって探せばいいの?

ベンチマーク店を選ぶポイントは次の3つです。

ベンチマーク店の見つけ方

- 業態が似ていること:

- 自分の目指すお店と規模や業態が似ている店舗。

- 地域性が近いこと:

- ターゲットエリアが同じ、もしくは似た条件の店舗。

- データ収集が可能なこと:

- SNSやレビューサイト、実際に訪問して情報を集められるお店。

例えば、会社帰りのサラリーマンをターゲットにした居酒屋を開きたいなら、同じような条件の居酒屋をピックアップするといいでしょう。

そこから客単価や滞在時間、来店数の目安を得られます。

ベンチマーク店の調査内容

ベンチマーク店を決めたらなにをすればいいの?

ベンチマーク店を決めたら、次にやるべきことは、そのお店を詳しく調査して、自分のお店に役立つデータ収集することです。

ベンチマーク店の6つの収集データ

- 席数

- 調査目的: 席数から客席回転率を算出し、想定客数を推測するため。

- 調査方法:

- 店内の座席を数える。カウンター席、テーブル席、個室など種類別に記録。

- 回転率を把握するために、同じ席に何人が入れ替わるか観察。

- ポイント: 席ごとの稼働率も考慮するとデータの精度が向上する。

- 例:カウンター8席、テーブル2席で1時間あたり1回転。

- 客数

- 調査目的: 営業時間ごとの来客数を把握し、ピークタイムと閑散時の違いを分析するため。

- 調査方法:

- 業種に応じて適切な時間単位でデータを取る(居酒屋なら1〜2時間単位、ランチ業態なら30分〜1時間単位)。

- 客層(年齢層、男女比)も観察して、ターゲット層を明確化。

- ポイント: 平日と週末、祝日など複数のタイミングでデータを収集する。

- 例:ランチタイムに60人来店(男性70%、女性30%、平均年齢35歳)。

- 客単価

- 調査目的: 客単価を基準に売上予測を計算するため。

- 調査方法:

- 自分が支払った金額を基準にしつつ、他の客の注文状況も観察。

- 注文数が多いとデータが偏るため、通常の注文ペースを推測。

- ポイント: 居酒屋の場合、注文ペースや注文内容を参考に他の客を観察。

- 例:客単価2,500円(フード2品、ドリンク2杯が平均)。

- 従業員数

- 調査目的: 適切な人員配置を把握し、コスト計算に役立てるため。

- 調査方法:

- ホールスタッフとキッチンスタッフの人数を確認。

- クローズドキッチンの場合、従業員に事情を説明して聞いてみる。

- ポイント: ピークタイムの人員配置と通常時の違いを記録する。

- 例:ランチ時ホール2人、キッチン3人。ディナー時ホール3人、キッチン4人。

- 商品構成・価格設定

- 調査目的: メニューのバランスや価格帯を分析し、売れ筋商品を把握するため。

- 調査方法:

- メニュー表を写真で記録し、価格帯や商品構成を整理。

- 従業員におすすめ商品を尋ねたり、他の客のオーダー内容を確認。

- ポイント: 売れ筋商品や季節メニューなど、特に人気のある商品を特定。

- 例:売れ筋は「スペシャルカレー(1,500円)」と「自家製プリン(800円)」。

- 店前交通量

- 調査目的: 来店ポテンシャルを評価するための基準となるデータを収集。

- 調査方法:

- 店前を一定時間観察し、歩行者数や車の通行量をカウント。

- 時間帯別や曜日別でデータを取る。

- ポイント: 特にランチタイムやディナータイムなどターゲット時間を重点的に調査。

- 例:ランチタイムの通行量200人/時、ディナータイム150人/時。

エクセルで雛形を作っておくと比較検討がしやすいのでオススメです。

ベンチマーク店を調査することで、自店の売上予測や収支計画の基礎データが得られます。

最後の項目の店前交通量の調査方法について深堀りして解説します。

3.店前交通量調査とは

店前通行量調査って何?やる意味あるの?

店前通行量調査とは、お店の前をどれくらいの人が通るかをカウントする調査です。

立地の集客力を見極めたり、実際に見込める来店者数の根拠を作るために行います。

店前通行量調査の目的

- 集客力の把握

- 店舗前を通る人が多いほど、来店のチャンスが増えます。

- 売上予測の基礎データ

- 「通行量 × 入店率(吸引率)」のロジックで、現実的な来店数・売上を見積もれます。

- ターゲット層の分析

- 通行している人の年齢層・性別などを観察し、自店のターゲットと合致しているか確認できます。

店舗前交通量調査ってどうやってやるの?

店前通行量を調査する際は、以下の4つの区分を明確に設定してから実施します。

これにより、調査データの精度を高め、収支計画や戦略に役立つ分析が可能になります。

店前通行量調査のやり方

- 計測時間を決めて平均値を出す

10~15分間カウントし、1時間あたりに換算(例:10分で50人→1時間で300人)。

ピーク帯は30分~1時間しっかり計測すると精度UP。 - 曜日・時間帯ごとにカウント

平日と休日、朝・昼・夕・夜などの時間帯別に調査します。

例)オフィス街は平日昼、住宅地は休日昼がピークになりやすい。 - ターゲット層に近い人を重点観察

ざっくりと「男性/女性」「学生/サラリーマン」など、ターゲット属性もメモしておくと分析に役立ちます。

吸引率とは? どうやって使う?

これだけ大変思いをして調べた通行量

このデータはどうやって使えばいいの?

そこで重要なのが「吸引率」です。

吸引率とは「店の前を通る人のうち、実際に来店してくれる割合」のこと。

この数字を使えば、通行量から現実的な来店者数が割り出せるようになります。

吸引率(%) = 来店者数 ÷ 店前通行量 × 100

来店者数って言われても、まだお店を開いてないのに、どうやってわかるの?

そこで役立つのが、

第2章で調査した「ベンチマーク店」のデータです。

すでに営業している似た業態のお店で、時間帯ごとの来店者数を実際に調べましたよね。

そのデータを参考にして、自分のお店でも同じ条件ならどれくらい来店が見込めるかを予測できるんです。

通行量からあなたのお店の売上を予測しよう

- 調査対象:ディナー時間帯

- 平日:627人 × 3日(水曜定休)

- 週末:650人 × 2日

- 休日:288人 × 1日

- 1週間の合計通行量

- =(627×3)+(650×2)+(288×1)= 3,469人

- 4週間(1ヶ月)で

- 3,469人 × 4週 = 13,876人

- ここに「吸引率6%」を掛ける

- 13,876人 × 6% = 832人(月間予測来店者数)

- 平均客単価1,500円で計算

- 832人 × 1,500円 = 1,248,000円(予測月商/ディナー帯のみ)

おお!売上もここまでシミュレーションできるんだね!

こちらもエクセルなどで雛形を作っておくと比較検討がしやすくなります。

さきほどのベンチマーク店調査シートと合わせた雛形を用意しましたのでご活用ください。

\無料ダウンロードはコチラから /

まとめ

商圏調査でお店のターゲットがいるエリアを確認し、ベンチマーク店調査で参考になるお店のデータを収集。

さらに店前通行量調査で立地の集客力を数字で把握する。

これらがそろえば、事業計画書に説得力が加わります。

具体的なデータを基に計画を作成すれば、融資担当者にも信頼感を与えられますし、自分自身の計画実現の可能性も高まります。

例えば、来店目的型でブランド力があるお店を目指すならアクセスの導線を確認、駐車場を確保する。

ベンチマーク店調査で席数と回転率を参考にすれば、一日の目標客数が明確になるりますので店前通行量調査でピークタイムを把握して戦略を練れば、無駄なく営業できるようになります。

根拠のある計画があれば、不安が減り、行動に自信を持てます。

立地とターゲット層がしっかり合致していれば、成功に向けた方向性が確率します。

これらの調査をすることでお店の一日の売上がわかる!

そして、お店がうまくいくのかいかないのかすでに決まってくるんだね!

事業計画書に取り掛かろう!