甲斐承太郎

甲斐承太郎僕!まだ何も決まってないけど、個人で飲食店を開業する夢があります。

どんな準備や手続きを踏めばいいでしょうか?

その気持ち、よくわかります。

でも実際には、飲食店開業には「資金」「経験」「コンセプト」の3つが大きな壁として立ちはだかります。

だからこそ、まずは 自分に合った開業スタイル を知ることが第一歩なんです。

- 脱サラして飲食店を開業する前に知っておくべき現実と失敗パターン

- 未経験・少資金からでも始められる開業準備のステップ

- 成功確率を高めるための実践的な対策と心構え

結論から言えば……

未経験でも、少額でも始められて、失敗リスクを抑えやすい

ワンオペ飲食店 がおすすめです。

第1章|飲食店開業はやめたほうがいい?

飲食店の経営と聞くと、「誰でも気軽に始められる」「料理の腕に自信があれば繁盛させられる」と言われますが

飲食店経営でさらに個人で経営となるとお客さんの出迎えか席への案内、オーダー確認、料理の提供、お会計、テーブルの後片付けなど、やらないといけないことは多岐にわたります。

さらにお客さん1人が払う代金もそう多くはありません。

さらに労働集約的な仕事であり客単価も高くはない。

そしてメニューについても流行り廃りのぺースも年々早くなっています。

そのため料理の提供を工夫したり、お会計にできるだけ時間をとられないようにしたりと、お客さんを捌けるのかが勝負となります。

えっ?飲食店の経営ってそんなに難しいの?

飲食店の廃業率

調査対象となった2016年に開業した企業のうち、2020年末まで存続した企業の割合は89.7%、廃業した企業の割合は8.9%である(表-1)。 業種別に2020年末までに廃業した企業の割合をみると、「飲食店、宿泊業」が14.7%と最も高く、次いで「小売業」が13.2%、「不動産業」が12.1%となっている(図-1)。

新規開業パネル調査 2021年12月21日 日本政策金融公庫 総合研究所

この調査では開業から5年以内に廃業したのは企業全体の8.9%で

その中で飲食店は14.7%と廃業しやすい業種との調査結果となっています。

僕の周りでは次から次へと新しいお店が出来ているけど、そんなに廃業率が高いの!?

飲食店は開業は比較的しやすいのですが、そのぶん成功確率は低い業種となっています。

そのためしっかりと計画を立てて戦略的に経営をしなければいけません。

第2章|飲食店経営で失敗する3つのパターン

そんなにみんな失敗するんならやらない方がいいのかな?

必ず失敗する人には原因があります。

それはすべてパターン化されています。

① 勢い任せの「当たって砕けろ」経営

Aさんは〇〇市で焼肉屋を開業。

真夏の観光シーズンに合わせてオープンし、連日満席の大盛況。

しかし、秋の閑散期を見越した資金計画を立てず、好調期の利益を厨房設備や広告費にどんどん投入。

翌月以降に好調期の大量仕入れ分の請求が押し寄せ、資金繰りが一気に悪化しました。

| 特徴 | 原因 | 具体的な失敗例 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 開業直後の売上好調に油断 | 季節変動・支払いサイトを考えない資金管理 | 夏場に売上絶好調 → 秋に売上減+請求書の山 | 年間の資金繰りを事業計画書でシミュレーション |

| 好調期に過剰投資 | 閑散期の資金確保なし | 設備投資・広告費に資金集中 | 固定費・運転資金を優先的に確保 |

| 支払いタイミングの理解不足 | 後払い仕入れの負担 | 請求書遅延で取引先との関係悪化 | 支払いサイトを把握しキャッシュフロー表を作成 |

えぇ!? 売上が良くても潰れることってあるんだ…

そうなんです。

飲食店は「今の売上」だけで判断すると危険。

支払いは後からやってきます。

飲食は売上=現金じゃない。

特に仕入れは「翌月払い」が多いから、資金繰りの読みが必須です。

② コンセプトがブレブレ店

Bさんは「地元野菜を使った創作料理店」として開業。

ところが、お客さんのリクエストに応えてパスタやラーメン、カレーまで増やし、結局「何の店か分からない」と言われるように。

初期の常連客も離れてしまいました。

| 特徴 | 原因 | 具体的な失敗例 | 対策 |

|---|---|---|---|

| メニューやターゲットが頻繁に変わる | 客の声に過剰反応 | 和食→洋食→カレーと迷走 | コンセプトを文書化し、軸を決める |

| 初期顧客の離脱 | 既存客ニーズ軽視 | 「前と違う」とSNSで拡散 | メニュー改定は段階的に告知 |

| 認知のズレ | ブランド設計の欠如 | 看板やSNSと内容が不一致 | ターゲットと方向性を明確化 |

なんでも出せば喜ばれるってわけじゃないんだね…

はい。

お客様の声は大事ですが、コンセプトの軸を失うとブランドが消えてしまいます。

柔軟さは武器ですが、「何屋か分からない」は命取り。

最初の約束を守ることが信頼につながります。

③ 勉強熱心だけど現場経験ゼロ

Cさんは本やネットで学び、完璧な事業計画書を作って開業。

しかし、初日に調理器具のトラブルや注文殺到で大混乱。

悪い口コミがSNSに投稿され、立ち上がりでつまずきました。

| 特徴 | 原因 | 具体的な失敗例 | 対策 |

|---|---|---|---|

| 計画は完璧だが現場未経験 | 実務経験ゼロ | 機器トラブルで営業遅延 | 開業前にバイトや副業で経験 |

| トラブル対応の遅れ | 実戦力不足 | 注文集中で提供遅延 | ピークタイム勤務で体感 |

| 接客スキル不足 | 顧客対応ぎこちない | 無愛想に見えてリピート減 | 接客研修やロールプレイ |

やっぱり現場経験って大事なんだな…

そうですね。本で学べるのは理論まで。

現場は予想外の連続です。

飲食店は「机上の理論」よりも「現場の勘」が重要。

小さく経験を積んでから挑むのが安全です。

第3章|飲食店経営者に必要なスキルとは

失敗しないためにはどうすればいいの?

ボク、あまり飲食店の知識もないし…やっぱり無理なのかな?

無理ではありませんよ、承太郎さん。

ただ、やはり飲食店経営にはいくつか押さえておきたいスキルがあります。

まずはそれを知って、自分に足りない部分を補っていくことが大切です。

| スキル | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 経営能力 | 財務管理、戦略立案、市場分析、リスク管理など。 | 数字を読む力と戦略的思考が肝心。 |

| マネジメント能力 | スタッフの指導・動機付け、効率的な職場環境づくり。 | 人材採用・教育・評価の仕組みを持つ。 |

| 接客・コミュニケーション力 | 顧客満足度を高め、リピーターを増やす。 | 笑顔と傾聴、顧客との関係構築が大切。 |

| 調理・メニュー開発能力 | 店の個性を出す料理・メニュー作り。 | 競合との差別化を意識する。 |

これらすべてを最初から完璧に備えている人は少ないです。

だからこそ「経験」を積むことが大切なんですよ。

飲食店勤務未経験はやっぱりきびしい?

やっぱり飲食店で働いた経験は必要?

必須ではありません。

でもアルバイトでもいいので、飲食店での勤務経験があれば以下のようなメリットがあります。

| 業界の深い理解 | 動向や顧客ニーズ、現場の課題解決を体験できる。 |

|---|---|

| 効果的なメニュー開発 | 調理技術やトレンド理解が進む。 |

| 優れた顧客サービス | 実践で接客スキルと関係構築力が磨かれる。 |

| チームマネジメント | 効率的な店舗運営が学べる。 |

| ビジネス運営力 | 財務やリスク管理の基礎が身につく。 |

未経験から成功した例もあります。

たとえば美容業界からジンギスカン店を開業したTさん。

融資に通るレベルの事業計画書を作成し、開業後も草の根で集客活動を続け、人気店に育てました。

しかも、最近は働き方や形態も柔軟になっています。

本業のスケジュールや資金状況に合わせたスタイルを選べばいいんです。

第4章|おすすめ副業スタイルで安全にスキルと資金を貯める

なるほど、飲食店経営のスキルは大事なのは分かったけど…

やっぱりいきなり会社辞めて始めるのは怖いなぁ…。

その気持ち、すごく分かります。

だからこそ「副業として飲食業を小さく始める」のがおすすめです。

現場の経験を積みながら、開業資金も少しずつ貯められますからね。

おすすめ副業スタイル3選

1.アルバイトで現場力を磨く

- 特徴:閉店後の片付けやピークタイムの接客など、時間を区切って働ける。

- メリット:お金をもらいながら調理・接客・発注の基本を学べる。

- 向いている人:まずは飲食の空気感を知りたい人。

会社員のA子さんは、週3回、地元の居酒屋で夜だけアルバイト。

1年後には調理補助から発注まで任されるようになりました。

開業資金も200万円貯まり、その時の仕入れ業者や常連客、同僚とのつながりが独立後の店舗運営を強力にサポート。オープン初日から安定した集客を実現しました。

2.キッチンカーで経営経験を積む

- 特徴:車両レンタルサービスを使えば少額スタート可能。

- メリット:仕入れ・価格設定・販売までを自分で行うため経営力が身につく。

- 向いている人:週末中心に営業したい人、本格的に飲食経営を体験したい人。

Bさんは土日のみキッチンカーでカレーを販売。

SNSでの集客方法を試しながら、原価率と売上のバランスを研究しました。

半年で固定客が付き、月商30万円を安定的に確保。得られた利益を元手に店舗へステップアップし、開業時にはすでに「行列のできる店」の評判がありました。

3.間借り飲食店で小さく試す

- 特徴:既存店舗の営業時間外やシェアキッチンを借りて営業。

- メリット:固定費が安く、ゴーストレストランやテイクアウト専門店としても運営可能。

- 向いている人:コンセプトやメニューを市場でテストしたい人。

Cさんは友人のカフェの夜営業枠を間借りして、自作のラーメンを提供。

口コミが広がり、週3日の営業でも行列ができる人気に。

この実績と売上データを持って融資を申請し、スムーズに承認。開業初月から黒字経営を実現しました。

副業でもいろんなやり方があるんだね。

いきなり店舗持たなくても試せるのは安心だなぁ…。

副業での経験はそのまま開業後の武器になります。

「やってみて分かったこと」は本やセミナーでは絶対に得られません。

第5章|経営者としての基礎知識を身につける

開業準備って、お店の内装やメニューのことばかり考えちゃうけど…

会社員からいきなり経営者になるって、やっぱり大変なのかな?

はい。そこが一番の落とし穴です。

会社員は会社が守ってくれます。給与は毎月振り込まれ、社会保険料は天引きされ、税金は年末調整で済みます。

でも脱サラすると、そのすべてを自分でやらなければなりません。

会社員と個人事業主の違い

| 項目 | 会社員 | 個人事業主(脱サラ後) |

|---|---|---|

| 給与 | 毎月一定額が振り込まれる | 売上次第で変動(ゼロの月もある) |

| 社会保険 | 会社が手続き・半分負担 | 国保・国年に全額自己負担 |

| 税金 | 年末調整で自動処理 | 確定申告を自分で行う |

| 保障 | 会社が守ってくれる | 自分で備える(保険・貯蓄) |

| 評価 | 上司や会社が評価 | 数字(売上・利益)が唯一の答え |

つまり、「守られる立場」から「自分で守る立場」へ移るわけです。

準備不足のまま独立すると、収入が不安定になったときに一気に生活が苦しくなります。

経営者に必要なのは「数字で考える脳」

経営者は「なんとなく」「たぶん」で判断してはいけません。

- 原価率は何%か

- 家賃比率は売上の何割か

- 損益分岐点はいくらか

なるほど…数字がわかれば感覚じゃなくてハッキリ答えが出るんだね!

ステップアップの学び方

個人事業主として必要な知識は一朝一夕では身につきません。

継続して学ぶ姿勢こそが、経営を長く続ける最大の武器です。

「成功の秘訣は、成功するまで続けることである」

松下幸之助

社会保険や税金を理解する

節税や経理を武器にする

数字で考える習慣を身につける

※準備中:損益計算書・貸借対照表を読めるようになろう!

第6章|開業資金はどれくらい必要?

副業で経験と資金を貯めるのは分かったけど…

実際、開業するにはどのくらいお金がかかるの?

いい質問ですね。

飲食店の開業資金は業態や規模で大きく変わりますが、一般的な10〜20坪程度の店舗では800万〜1,500万円かかることが多いです。

ただし、ワンオペ飲食店ならもっと抑えられます。

一般的な開業資金の内訳(例:15坪の飲食店)

| 店舗取得費(保証金・礼金など) | 150〜300万円 |

| 内外装工事費 | 200〜500万円 |

| 厨房機器・設備 | 100〜300万円 |

| 什器備品費 | 150~200万円 |

| 広告・宣伝費 | 10〜30万円 |

| 運転資金(3ヶ月分) | 100〜200万円 |

でも、ワンオペ飲食店の場合は10坪程度の小規模店舗にし、さらに人件費をゼロにできるため、500万〜900万円程度に抑えられるケースも多いです。

特に、間借りやキッチンカーから始めれば初期費用はさらに低くなります。

資金を抑えると、その分だけ開業後の資金繰りもラクになります。

「大きく始めて大きく失敗」より「小さく始めて確実に伸ばす」方が安全ですよ。

なるほど…まずはワンオペで小さく始めて、様子を見ながら広げるのが現実的だね!

第7章|飲食店開業までのフロー

副業で経験と資金を貯めて…開業資金の目安も分かった!

じゃあ、実際に開業するまでって、どんな順番で進めるの?

いいですね。

ここからは、開業までのロードマップを時系列で見ていきましょう。

無計画に動くと、許可が取れずにオープンが遅れたり、資金がショートしたりしますからね。

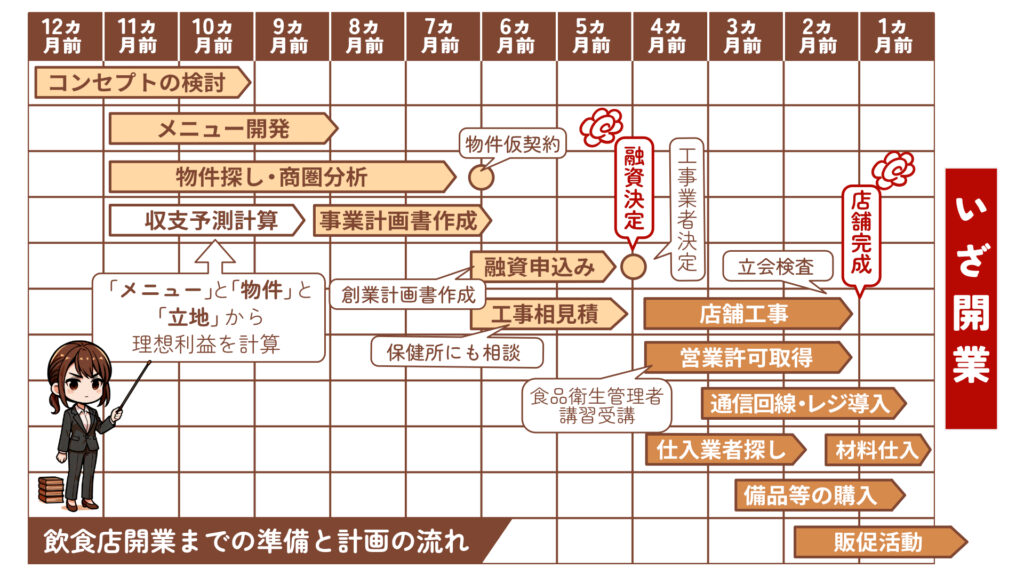

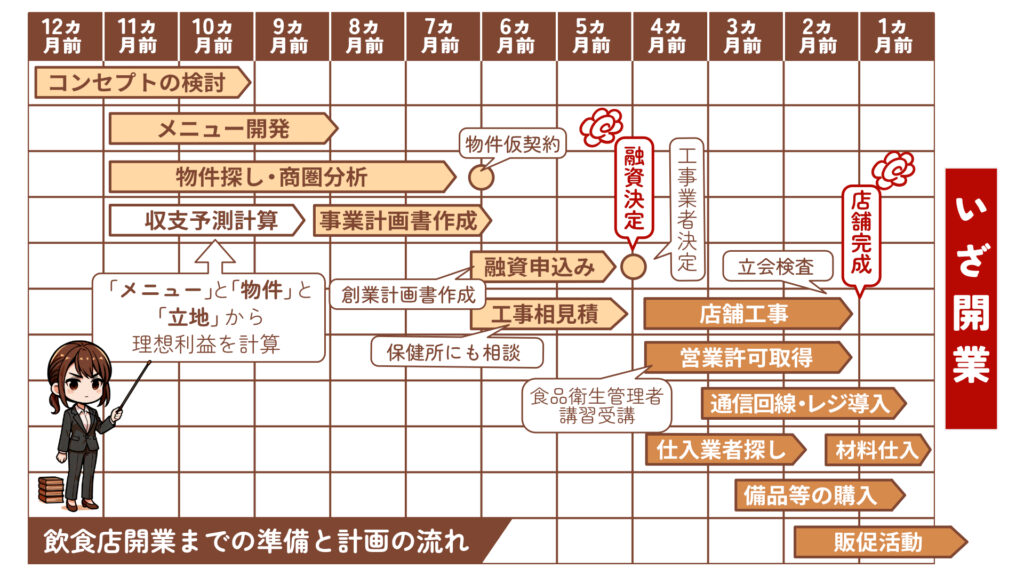

開業までのスケジュール例(12ヶ月前スタート)

このスケジュールはあくまで一例ですが、逆算して行動するのが大事です。

特に物件探しと許可申請は、思った以上に時間がかかるので余裕を持って進めましょう。

第8章|いざ脱サラ!のその前に

よーし!もう気持ちは固まった!

明日、辞表を出してこようかな!

ちょっと待ってください。

脱サラ開業を考えたとき、最初の壁は「お金」と「生活」です。

勢いだけで会社を辞めてしまうと、開業資金の準備や生活費の確保であっという間に苦しくなってしまいます。

冷静に言えば、ここが一番の分かれ道です。

退職してから準備する人の多くが資金不足でつまずきます。

だからこそ、辞表を出す前に「個人として生きていく基盤」を固めておくことが必要です。

- 生活費を最低でも半年~1年分は確保する

- 開業資金をどう工面するかのプランを立てる

- クレジットカードやローン枠は会社員のうちに整えておく

- 国民健康保険や年金の切り替え手続きを知っておく

- 副業や小さな形で経営を試して「本当にやれるか」確かめる

えっ、辞める前にこんなに準備しなきゃいけないの!?

はい。脱サラは人生の大きな分岐点です。

だからこそ、会社員のうちにできる「安全網」を整えてから飛び出すのが成功の秘訣です。

「準備8割・実行2割」。

これは経営の鉄則でもあります。

辞表を出す前に“お金の準備”を整えることが、あなたの夢を現実に変える最初の一歩です。

まとめ

ここまで、飲食店開業の現実、失敗パターン、必要なスキル、資金や開業までの流れを見てきましたね。

結局のところ、無理のない計画と、自分の強みを活かせるスタイルを選ぶことが成功の近道です。

そう、その答えのひとつが「ワンオペ飲食店」です。

小規模・低コストで始められ、運営も自分の裁量でコントロールしやすい。

未経験でも副業から経験を積みながら、着実にステップアップできます。

よし…まずは次の記事で、ワンオペ飲食店ってどんなメリットがあって、どうやって始めるのか見てみよう!